「使琉球録」と尖閣諸島 [尖閣]

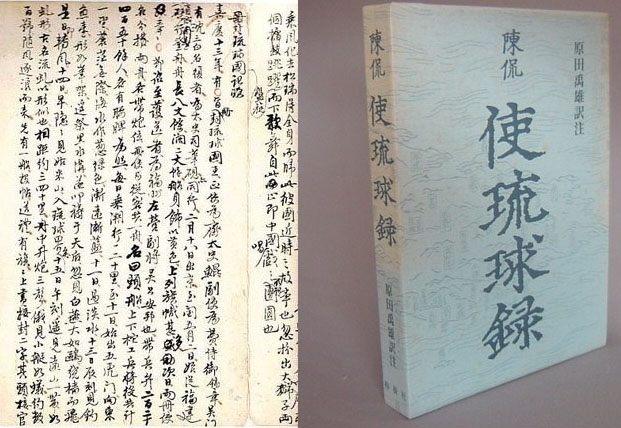

「使琉球録」は明王朝の嘉靖代に書かれた公文書であり、「使琉球録序」「冊封の詔勅」「諭祭文」「使事記略」「群書質異」「天妃霊応記」からなる。当時琉球王国は日本から独立した国で、明に朝貢していた。1854年7月11日には「琉米修好条約」を結ぶなど、欧米にも独立国として認識されていた。その琉球王国は明治5年まで続いたが、「琉球処分」で王朝が滅び、日本に併合された。

この書は明が琉球王国との交流をまとめたもので、この中の「使事記略」が派琉球使節陳侃(ちんかん)が書いた1534年の旅行記となっており、当時の様子が詳しく書いてあって面白い。注目すべきは尖閣諸島に関する記述があることだ。単なる旅行記ではなく公文書の中に含まれた報告書であるから、国の裁可を経た記述ということになる。

5本マストの大船で、朝貢使に付いてきた琉球人を同行させて5月8日に福州海岸を出て、途中で難航しながら23日に那覇に到着する。海路は島をたどってほぼ直線的に東に行くものだ。9日小琉球(台湾)を遠く南に見て東進。「10日平嘉山を過ぎ釣魚嶼を過ぎ黄毛嶼を過ぎ赤嶼を過ぐ」と尖閣諸島の記述がある。「11日の夕、古米山を見る。すなわち琉球に属する者なり」と書いてあるので久米島からが琉球国だと言う事になる。公文書での記載だから、現代風に見れば官報公示でもある。「夷人舟に鼓舞し、家に達するを喜ぶ」とあるから、琉球国側でもその認識は一致していたことがわかる。

使琉球録はよく知られるようになり、ネット上でも言及されることが多くなった。「これだけでは領有の根拠にならない」だとか反論がある。しかし、重要なことは、これが公式文献であり、尖閣は中国の中央政府にも認識されていたということである。これに対して、日本側では、尖閣に関する記録は一切ない。漢籍に詳しい知識人はともかくも、政府(幕府)はその存在すら知らなかったのである。

「使琉球録」のほかにも、「籌海図編」(鄭若曽、1562)、「使琉球雑録」(汪楫、1683)、「重編使琉球録」(郭汝霖,1562)など中国には尖閣の文献が多数あり、中国では尖閣がよく知られていたことがわかる。琉球との国境に関しては、郭汝霖も「閏五月初一日、釣嶼ヲ過グ。初三日赤嶼ニ至ル。赤嶼ハ琉球地方ヲ界スル山ナリ。再一日ノ風アラバ、即チ姑米(くめ)山(久米島)ヲ望ムベシ」と書いているから、赤尾嶼と久米島の間にあったことが再び確認できる。

1721年に徐葆光が書いた『中山傳信録』は、6巻にわたって琉球の風俗、地理、官制など多岐に記述したものであり、琉球側の人々とも実地協議して書かれたものである。中国だけでなく、欧州や日本にも伝えられた。日本の知識人はこの本により初めて尖閣を知ったのである。「海国兵談」で知られる林子平は、「三国通覧図説」で、尖閣を中国領として描いている。これは、中山傳信録による知識に従って色づけしたからに他ならない。当時、琉球も中国も外国であったから、客観的に読むことができた。中山傳信録を素直に読めば中国領とするしかないだろう。「三国通覧図説」は日本での尖閣に関する唯一の文献となっているし、小笠原が日本領であることの根拠にもなっているから史料価値を否定することもできない。

『中山傳信録』で「姑米山は琉球西南方の界の上の鎮山なり」と尖閣と久米島の間に国境があるという認識が再度示されていることは大きい。3度に渡り、200年も、国境論が中・琉双方で維持されていたことになる。この国境論に従えば、尖閣は当然、中国領となる。

現在、日本は尖閣の領有を主張している訳だが、ここまではっきりした国境論を崩す詭弁論法がすごい。確かに久米島から西は琉球領でなかったことは認める。しかし、それは中国領であったことを意味しない。どちらでもない「無主の地」だったのだから、どちらが取っても良いことになり、日本領に出来る。したがって久米島から西も日本領である。---というわけだ。

中山傳信録は、日本でも複写本が出版されるほど普及した。したがって尖閣が中国領であることは、日本でも広く受け入れられた常識となっていたと言える。明治になって、尖閣の調査を命じられた沖縄県令も、『中山傳信録』を引き合いに出して、日本領とする考えに懸念を示している。

こういった尖閣帰属の常識を強引に転換したのは、明治以降に生まれた海外膨張主義と日清戦争である。外務省は「慎重に検討した結果、中国の施政権が及んでいないことを確認して無主の地とした」などとしているが、慎重に検討したという内容の記録はどこにもない。一番簡単な方法は中国に問い合わせることだが、それさえしていない。命名といった施政権が尖閣に及んでいたことは確かであり、日本もそれを受け入れていたのである。

日本の尖閣に関する知見は、そもそもが中国に頼ったものだったので、島名も、長らく使琉球録にある名前を使っていた。大正になってから、黄尾嶼を「久場島」、赤尾嶼を「大正島」などと変更したが、航海現場が一片の通達で変わるものではない。なかなか定着せず、戦後にまで中国名の表記を使う地図が多かった。1995年に衆議院予算委員会に提出した「防衛庁資料」にまで、中国名が使われているのは驚きだ。歴史的経過から言えば、尖閣は確実に中国領である。

尖閣の地理を調べると、やはり中国領 [尖閣]

前に「使琉球録」のことを書いたが、最近沖縄の地形を調べてみて、やはり尖閣諸島は中国領なのではないかの感を強めた。この海底地図を見ると、日本の本土から離れているようでも、沖縄本島から与那国島までの沖縄列島が日本列島から続く一連の島塊であることがよくわかる。それと同時に、尖閣諸島は大陸棚に位置しており、沖縄列島とは2000mの深い海で区切られていることもわかる。地形的には沖縄列島と尖閣諸島の間に国境を設定するのが自然であって、尖閣諸島の向こう側に国境を設定するには無理がある。

歴史的にも「使琉球録」など中国の公式文書には、古来、尖閣が多く出てくる。航海記では、何度も中国と琉球の国境が示されており、いずれも赤尾嶼と久米島の間である。中国人と琉球人でこの認識は一致している。昔の人たちが、このような海底地形を把握していたわけではないのだが、船乗りには、2000メートルの深海と大陸棚の潮目の違いがわかったのだろう。

どうせ、人間は海の底には行かないのだから、深さは関係がないとも思えるが、実はそうではない。現在、尖閣の周りには天然ガスの資源があると言うことになり、発掘調査が進んでいる。しかし、この2000メートルの深海があるために、日本ではこの資源利用が出来ない。中国は、大陸棚の浅い海に、パイプラインを敷設できるのだが、2000メートルの深海にパイプラインは無理だ。

日本が天然ガスを利用しようと思えば、海上で液化して運ぶ他無い。船の上に液化工場を作るのは大変だし、第一、天然ガスの多くを船上工場のための発電に浪費してしまう。無理を承知で試行はしているようだが、コスト的に全く見通しが立たない。アラスカで液化した天然ガスを運んだほうが、桁違いに安いことになる。資源の利用という観点でも中国領とするほうが自然なのだ。

自然に逆らう領有には無理がある。日本政府は、日清戦争以来の実効支配に頼って領有を主張しているようだが、これを根拠にすると、60年以上に渡って韓国やロシアの実効支配がある竹島や択捉にたちまち跳ね返るから、あまり言えないはずだ。明治時代にあほうどりの羽を集める業者が島に常駐した実績が強調されが、これも、日清戦争で軍事的な優位を確保しての話だから、ポツダム宣言に従えば中国に返還すべき領土の対象だ。

国境に関して日本は決定権を放棄した事実がある。第3の原爆とソ連の侵攻を避けるために、ポツダム宣言を受け入れて降伏したのだが、ポツダム宣言はカイロ宣言の内容を承認しろと言っている。カイロ宣言には、「日本の領土は本土四島と我々が決める周辺諸島」と書いてある。我々とは誰のことかといえば、米中ソ英の4カ国だ。尖閣について米英ソは判断を示さないから、中国が決定権をもっていることになる。この会議に出たのは蒋介石ではあるが、日本は中華人民共和国が正当な中国政府の後継者であると友好条約で認めたのだから文句のつけようがないし、台湾も日本領土でないと言うことでは一致している。

2000万人ものアジア人を殺した代償をケチるのはいかにもセコい。冷静に考えれば、ここは中国に恩を売っておくところだろう。尖閣諸島をくれてやるという代わりに何かをもらうことで頑張るのが外交成果の選択だ。2000万人の命を奪ったことをこんなことで許してもらえるなら願ってもないことだ。まあ、今の政府ではそれも無理だろう。支離滅裂なダブルスタンダードを繰り返す無理筋の主張でこのまま行くと、国際世論からも相手にされなくなる。

「固有の領土」はおかしい [尖閣]

韓国は竹島の領有に関して国際司法裁判所への提訴を拒否した。その理由は「独島は我国固有の領土であり、領土問題は存在しない」ということだ。「固有の領土」とは、誰が見ても議論の余地なく領土として認められる場所で、例えば銀座のようなところだ。他国がそれを問題にすればその時点で領土問題が生れるのだから、「固有の領土」という言い方は一切の議論をしない「問答無用」と同義語になる。外交ではあり得ない言い方だろう。

なぜ、韓国はこんな外交慣例を無視した言い方をしてくるのか。国際世論の冷笑を浴びるだけではないかと思うが、よく考えてみれば、これを使い出したのは日本だった。日本は尖閣諸島で「我国固有の領土」一点張りで通している。他の国に対しては非礼な表現だが、日本に対しては使っても良いというのが国際慣例になってしまっていることになる。

それほど明確に尖閣諸島が日本領だと言えるのか? 日本が一番信頼する同盟国であるはずのアメリカでさえ、尖閣について、日本領土だと言うことを拒否している。同盟国を説得することすらできない理屈しかないこのとは明らかだろう。もう少し冷静に理由を議論する姿勢を持つべきだ。

中国で尖閣をめぐる大規模なデモが起きている。「固有の領土」などという日本の態度が問題ではあるが、こういった一部の反応は、まあ、起こるものだ。中国政府は今のところ冷静な態度を取っている。政府要人や人民代表などはこのデモなどに参加していない。日本は、地方議員まで尖閣上陸に参加したりして、底の浅さを露呈してしまった。見とうしもなく、こんな事をやるのは政治家としての資質を疑われる。韓国は大統領まで浮かれている有様だから、さらに大人気ない。

領土問題を理由にして軍備強化などはとんでもない誤りだ。竹島を見てごらん。韓国が実効支配するに及んでも、日米安保条約は何等実行に移されない。もし、安保条約が本当に日本を守るためのものであり、竹島がまちがいなく日本の領土なら、今頃は米韓戦争が起こっているはずだ。軍事で決して問題は解決しないことは、実は誰でもわかっているということなのだ。

固有の領土では議論が前に進まない。相手の主張も十分聞いて、自国の主張を展開することから外交は始まる。

--> 尖閣関連を全部読む

なぜ、韓国はこんな外交慣例を無視した言い方をしてくるのか。国際世論の冷笑を浴びるだけではないかと思うが、よく考えてみれば、これを使い出したのは日本だった。日本は尖閣諸島で「我国固有の領土」一点張りで通している。他の国に対しては非礼な表現だが、日本に対しては使っても良いというのが国際慣例になってしまっていることになる。

それほど明確に尖閣諸島が日本領だと言えるのか? 日本が一番信頼する同盟国であるはずのアメリカでさえ、尖閣について、日本領土だと言うことを拒否している。同盟国を説得することすらできない理屈しかないこのとは明らかだろう。もう少し冷静に理由を議論する姿勢を持つべきだ。

中国で尖閣をめぐる大規模なデモが起きている。「固有の領土」などという日本の態度が問題ではあるが、こういった一部の反応は、まあ、起こるものだ。中国政府は今のところ冷静な態度を取っている。政府要人や人民代表などはこのデモなどに参加していない。日本は、地方議員まで尖閣上陸に参加したりして、底の浅さを露呈してしまった。見とうしもなく、こんな事をやるのは政治家としての資質を疑われる。韓国は大統領まで浮かれている有様だから、さらに大人気ない。

領土問題を理由にして軍備強化などはとんでもない誤りだ。竹島を見てごらん。韓国が実効支配するに及んでも、日米安保条約は何等実行に移されない。もし、安保条約が本当に日本を守るためのものであり、竹島がまちがいなく日本の領土なら、今頃は米韓戦争が起こっているはずだ。軍事で決して問題は解決しないことは、実は誰でもわかっているということなのだ。

固有の領土では議論が前に進まない。相手の主張も十分聞いて、自国の主張を展開することから外交は始まる。

尖閣問題の論点--アホウドリ [尖閣]

尖閣は「固有の領土」であり、領土問題は存在しないなどという現実離れした見解がまかり通っている。その中で、多くの論者が、「実効支配」を根拠に入れているが、領土でこれを言い出すと、強いもの勝ち、強行したもの勝ち、という泥沼に陥る。韓国が実効支配している竹島や、ロシアが実効支配している歯舞島の議論とダブルスタンダードになってしまう。

実効支配の例として、一番よく持ち出されるのは、古賀辰四郎のあほうどり事業である。無人島であった尖閣の島を、あほうどりの採集や漁業拠点として開発したことが、領有の根拠として挙げられるのであるが、実は、こういった既成事実は、外務省が言う領有が確定した日、1895年1月4日以後のことである。だから、これは、領有の根拠ではなく、領有の結果でしかない。本当は、1895年というのもウソで、官報で初めて尖閣の領有を外国に知らせたのは、1897年06月03日である。

日清戦争前の1884年(明治17年)に古賀辰四郎が尖閣を探検したということが、言われているが、1895年以前の政府文書に、あほうどり事業のことは一切出てこない。この探検の根拠は、日清戦争後に古賀が出した尖閣の借用願いに書かれているだけである。借用願いを有利にするために古賀が脚色した経緯ではないかと疑われる。というのは、この文書の中で、古賀は「永康丸」を使っての航海を記述しているのだが、この船が作られたのは、1895年になってからであることが判明したからだ。古賀が出稼者35名を送って事業を始めたのは、日清戦争後の1895年9月に政府から無償貸与を受けたそのまた翌年の1896年3月である。

帝国政府が堂々と尖閣を古賀に使わせたのは、日清戦争の結果である。尖閣領有は、もちろん日清戦争と強い関連がある。たまたま時期が重なったなどという言い分は、どの国も相手にしないだろう。日本政府の働きかけにも関わらず、英国なども「固有の領土」とは認めてくれないのは当然だろう。

参考文献:平岡昭利「明治期における日本人の尖閣進出と古賀辰四郎」(人文地理57巻5号pp45-60 ,2005年)

--> 尖閣関連を全部読む

実効支配の例として、一番よく持ち出されるのは、古賀辰四郎のあほうどり事業である。無人島であった尖閣の島を、あほうどりの採集や漁業拠点として開発したことが、領有の根拠として挙げられるのであるが、実は、こういった既成事実は、外務省が言う領有が確定した日、1895年1月4日以後のことである。だから、これは、領有の根拠ではなく、領有の結果でしかない。本当は、1895年というのもウソで、官報で初めて尖閣の領有を外国に知らせたのは、1897年06月03日である。

日清戦争前の1884年(明治17年)に古賀辰四郎が尖閣を探検したということが、言われているが、1895年以前の政府文書に、あほうどり事業のことは一切出てこない。この探検の根拠は、日清戦争後に古賀が出した尖閣の借用願いに書かれているだけである。借用願いを有利にするために古賀が脚色した経緯ではないかと疑われる。というのは、この文書の中で、古賀は「永康丸」を使っての航海を記述しているのだが、この船が作られたのは、1895年になってからであることが判明したからだ。古賀が出稼者35名を送って事業を始めたのは、日清戦争後の1895年9月に政府から無償貸与を受けたそのまた翌年の1896年3月である。

帝国政府が堂々と尖閣を古賀に使わせたのは、日清戦争の結果である。尖閣領有は、もちろん日清戦争と強い関連がある。たまたま時期が重なったなどという言い分は、どの国も相手にしないだろう。日本政府の働きかけにも関わらず、英国なども「固有の領土」とは認めてくれないのは当然だろう。

参考文献:平岡昭利「明治期における日本人の尖閣進出と古賀辰四郎」(人文地理57巻5号pp45-60 ,2005年)

小笠原が日本領土なら、尖閣は中国領土 [尖閣]

辺境の島がどのようにして日本領になったのかは、尖閣の問題を考えるときに、大切なことだと思う。実効支配していることだけを強調するのは、明らかに、竹島や、歯舞に対する言い分と矛盾する。歴史的に事実を見ていく必要があるだろう。

小笠原諸島はスペイン人により発見されたようだが、定かではない。日本の歴史としては、1593年に小笠原貞頼が発見したことが『巽無人島記』に記述されている。しかし、小笠原の子孫がこれをもとに領有を幕府に願い出た結果、『巽無人島記』は偽書であると認定され、処罰を受けることになった。秀吉時代に家康を将軍とするなどのちぐはぐな記述があり、小笠原貞頼の実在も否定されたからだ。だから、これは根拠にならない。

しかし、1727年に起こったこの事件がきっかけで、伊豆の南に楽園の島があるという伝説が生まれた。出島のオランダ商館を通じて噂はヨーロッパにも広まり、多くの国が小笠原に興味を持つ元にもなったし、現在の名前もこれに由来している。

最初に、小笠原の領有宣言を出したのは英国で、1827年に小笠原を探検したグンタンブロッサム号が報告している。英国ジョージIV世の名に於て諸島の領有を宣言した銅板を設置した。この銅版は、現在オーストラリアの国立博物館にある。島内をいくら調査しても日本の痕跡は見出せなかったから、「無主の地」とした。手続き的には完璧であったが、そもそもこの海域に来たのは日本から広まった楽園の島を目指したものであったから、島の調査だけで無主の地とするのは正しくない。『中山傳信録』で尖閣を知った日本と同じ立場だ。

この宣言は、その後少なくとも20年に渡ってどこからも異議が唱えられず、確定したかに思われた。しかし、「無主の地」であることの確認が不十分であったとして、この領有宣言は後に否定されることになった。尖閣での、歴史的経過の検証を拒否して、とにかく最初に領有宣言した国が権利を持つのだという論理は、小笠原の領有と矛盾する。

1826年にウイリアム号でやってきた2名のイギリス人が定住したから、イギリスの領有宣言は一応実効支配も伴っていたことになる。その後、アメリカがハワイ人を送り込み捕鯨基地、給水基地として使ったことが挙げられる。これは、尖閣で古賀氏がアホウドリの採集を行ったことに匹敵するが、日本はこれも否定する立場だ。1853年に、ペリーが浦賀に来航したときには、小笠原には定住するスペイン人やハワイ人がおり、自治の首長としてこの時はハワイ人を任命している。

では、何が日本の領有の根拠になったかと言えば、延宝3年(1652年)嶋谷市左衛門等の探検である(注)。これが、グンタンブロッサム号よりもはるか前だったことが最大の論拠になった。この探検は、幕命によるものではあったが、すでに鎖国時代となっていたため公開されておらず、幕府の公式文書も無い。

嶋谷家に私的文書が残るだけだったが、林子平が、1785年に「三国通覧図説」を出版し、この中で嶋谷家文書をもとに小笠原領有論を展開したことが決め手となった。「三国通覧図説」はフランスのレミューザやドイツのクラプロートによってヨーロッパにも紹介されたからである。英国の領有宣言よりも「三国通覧図説」の出版が、53年早かったのである。1876年に各国がこれを認めて、日本領であることが確定した。

これより少し早く、1769年に伊藤東涯も「輶軒小録」で嶋谷市左衛門の探検を書いてはいるが、随筆集の一部であり、外国には伝わらなかった。

「三国通覧図説」の内容が信用に足る立派な文書であることが、小笠原の領有の論理的な根拠なのだが、その「三国通覧図説」によれば、尖閣は中国領である。日本政府は、「三国通覧図説」は、記述の誤りが多く、信頼できないという立場だというが、それは小笠原と完全に矛盾する。

領土問題というのはなかなか理屈だけで解決しない。結局、日本の主張が認められることになったのだが、主張の正当性というよりも、英米が牽制し合い、折り合いをつけた落としどころになってしまったというのが本当の所かもしれない。明治の始めには、日本や中国が開港してしまったから小笠原の中継地としての必要性が薄らいでしまったこともある。温暖で緑豊かな島は魅力的なものだった。それまで日本人が住んでいなかった小笠原に、八丈島からの移民などを送り込み、実効支配を確立し、欧米系居住者を帰化させたりもした。欧米系から、アジアの国へと領有が移る珍しい例だろう。今でも小笠原島には、カタカナ表記の戸籍がある。

(参)ロバート・D・エルドリッヂ「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係」

(注)嶋谷市左衛門の船は「富国寿丸」と名づけられ、小笠原に神社の祠を建てその隣には「此島大日本之内也」と書いた立て札を設置したと言う言説が多いが、これについての原資料は明らかでない。「大日本」という表現は、幕末から明治に始まったので、江戸初期には無かった用法である。幕府の「人無島渡海之覚」という文書には、こういった記述は出てこない。もちろんこの立て札は現認はされておらず、少なくとも英艦が来たときには跡形もなかった。

--> 尖閣関連を全部読む

小笠原諸島はスペイン人により発見されたようだが、定かではない。日本の歴史としては、1593年に小笠原貞頼が発見したことが『巽無人島記』に記述されている。しかし、小笠原の子孫がこれをもとに領有を幕府に願い出た結果、『巽無人島記』は偽書であると認定され、処罰を受けることになった。秀吉時代に家康を将軍とするなどのちぐはぐな記述があり、小笠原貞頼の実在も否定されたからだ。だから、これは根拠にならない。

しかし、1727年に起こったこの事件がきっかけで、伊豆の南に楽園の島があるという伝説が生まれた。出島のオランダ商館を通じて噂はヨーロッパにも広まり、多くの国が小笠原に興味を持つ元にもなったし、現在の名前もこれに由来している。

最初に、小笠原の領有宣言を出したのは英国で、1827年に小笠原を探検したグンタンブロッサム号が報告している。英国ジョージIV世の名に於て諸島の領有を宣言した銅板を設置した。この銅版は、現在オーストラリアの国立博物館にある。島内をいくら調査しても日本の痕跡は見出せなかったから、「無主の地」とした。手続き的には完璧であったが、そもそもこの海域に来たのは日本から広まった楽園の島を目指したものであったから、島の調査だけで無主の地とするのは正しくない。『中山傳信録』で尖閣を知った日本と同じ立場だ。

この宣言は、その後少なくとも20年に渡ってどこからも異議が唱えられず、確定したかに思われた。しかし、「無主の地」であることの確認が不十分であったとして、この領有宣言は後に否定されることになった。尖閣での、歴史的経過の検証を拒否して、とにかく最初に領有宣言した国が権利を持つのだという論理は、小笠原の領有と矛盾する。

1826年にウイリアム号でやってきた2名のイギリス人が定住したから、イギリスの領有宣言は一応実効支配も伴っていたことになる。その後、アメリカがハワイ人を送り込み捕鯨基地、給水基地として使ったことが挙げられる。これは、尖閣で古賀氏がアホウドリの採集を行ったことに匹敵するが、日本はこれも否定する立場だ。1853年に、ペリーが浦賀に来航したときには、小笠原には定住するスペイン人やハワイ人がおり、自治の首長としてこの時はハワイ人を任命している。

では、何が日本の領有の根拠になったかと言えば、延宝3年(1652年)嶋谷市左衛門等の探検である(注)。これが、グンタンブロッサム号よりもはるか前だったことが最大の論拠になった。この探検は、幕命によるものではあったが、すでに鎖国時代となっていたため公開されておらず、幕府の公式文書も無い。

嶋谷家に私的文書が残るだけだったが、林子平が、1785年に「三国通覧図説」を出版し、この中で嶋谷家文書をもとに小笠原領有論を展開したことが決め手となった。「三国通覧図説」はフランスのレミューザやドイツのクラプロートによってヨーロッパにも紹介されたからである。英国の領有宣言よりも「三国通覧図説」の出版が、53年早かったのである。1876年に各国がこれを認めて、日本領であることが確定した。

これより少し早く、1769年に伊藤東涯も「輶軒小録」で嶋谷市左衛門の探検を書いてはいるが、随筆集の一部であり、外国には伝わらなかった。

「三国通覧図説」の内容が信用に足る立派な文書であることが、小笠原の領有の論理的な根拠なのだが、その「三国通覧図説」によれば、尖閣は中国領である。日本政府は、「三国通覧図説」は、記述の誤りが多く、信頼できないという立場だというが、それは小笠原と完全に矛盾する。

領土問題というのはなかなか理屈だけで解決しない。結局、日本の主張が認められることになったのだが、主張の正当性というよりも、英米が牽制し合い、折り合いをつけた落としどころになってしまったというのが本当の所かもしれない。明治の始めには、日本や中国が開港してしまったから小笠原の中継地としての必要性が薄らいでしまったこともある。温暖で緑豊かな島は魅力的なものだった。それまで日本人が住んでいなかった小笠原に、八丈島からの移民などを送り込み、実効支配を確立し、欧米系居住者を帰化させたりもした。欧米系から、アジアの国へと領有が移る珍しい例だろう。今でも小笠原島には、カタカナ表記の戸籍がある。

(参)ロバート・D・エルドリッヂ「硫黄島と小笠原をめぐる日米関係」

(注)嶋谷市左衛門の船は「富国寿丸」と名づけられ、小笠原に神社の祠を建てその隣には「此島大日本之内也」と書いた立て札を設置したと言う言説が多いが、これについての原資料は明らかでない。「大日本」という表現は、幕末から明治に始まったので、江戸初期には無かった用法である。幕府の「人無島渡海之覚」という文書には、こういった記述は出てこない。もちろんこの立て札は現認はされておらず、少なくとも英艦が来たときには跡形もなかった。

日本の尖閣領有宣言は無かった [尖閣]

数年前まで、「日本固有の領土で、領土問題は存在しない」などと議論を避けていたが、最近は「尖閣は無主の地であったので、1895年に国際法に基づく領有宣言をして日本のものになった」というのが、宣伝されている。国際法は無主の地を領土として宣言することを認めているというのがその論拠だ。しかし、これは全くのウソである。外務省の公式見解も同じようなものであるが、微妙に領有宣言と言う言葉を避けている。

無主の地として勝手に領土にできるのは、実質上新大陸の発見などの場合に限られる。無主先占は広く領有を世界に知らせ、どこからもクレームがつかないことを確認して初めて成立するからだ。国境にある島など、所属未確定であっても、すでに知られている地は、勝手に宣言しただけで済むはずがなく、両国の協議で決める他ない。こんなことは、常識であり、明治政府も「先に領有宣言したもの勝ち」だなどと考えてもいなかった。

明治政府が何を考えていたかというと、韓国が竹島でやっているのと同じような既成事実の積み上げである。所属のはっきりしない尖閣に、こっそり国標を立てたり、漁民に上陸させたり、あるいは定住者を送り込んだりして既成事実を作ろうとしていたのだ。多くの既成事実が積みあがっておれば、協議は有利になる。当事の状況では、文献証拠はすべて中国であり、協議は圧倒的に不利だった。すぐに協議を始めるのは大変まずいことになるから秘密で物事を進めることにした。これは世界に広く「宣言」する事とは、相容れない方向だ。

清国の歴史文献も完璧なものではなく、清国領を証明するものではない。しかし、協議となれば、それは相対的なものだ。いくつもの文献がある清国に対して、日本には1つしか文献がなく、しかもそれは尖閣を清国領としている。琉球になにか手がかりはないかと調査したが「該島に関する旧記書類および我邦に属せし証左の明文 又は口碑の伝説等もこれ無し」という状態だから、圧倒的に不利だ。この時点で、まともに協議をしたら、まちがいなく清国領になっていたといえる。

結果的には、日清戦争で台湾まで日本領土としてしまったので、その中間にある尖閣は自然と日本領土となってしまった。下関条約に尖閣のことを持ち出さなかったのは当然で、わざわざ一旦清国の領土と認め、さらに条約で日本の領土とするような馬鹿なことをする必要はない。

尖閣は、所属が未確定だったが、日清戦争の結果による圧力で、無理やり日本領としたものだ。もちろん明治政府にとっては、それは何ら不都合なことではない。まさか、ポツダム宣言で戦争で取った領土は放棄しなくてはならなくなるなどと考えもしなかったからだ。

ところが、現在の日本政府は、明治政府が無主の地に新領土を宣言したと言っている。これは、領有の経過をなんとか日清戦争と切り離そうと現代の日本政府が考え出した策略である。後付だからいろいろと齟齬が生じてしまうのは当然だろう。

もし、尖閣が無主の地であり、領有宣言だけで所属が決まるのなら、清国に先を越されないように、急がねばならない。しかし、明治政府は10年も機会をうかがい、急いだ様子はどこにもない。明治政府は、国際法に基づいた領有宣言がどのようなものであるかを、もちろん知っていた。領有宣言で尖閣を取得するつもりなら、しっかりと手順を踏むはずだ。実際に、小笠原や硫黄島では、しっかりと各国に領有を通知している。ところが、尖閣ではそういった配慮を何もしていないのだ。

清国はおろか、どの国にも、領有宣言を通告していない。それどころか宣言文自体がそもそも存在しない。官報の隅にでも書いてあるのかと思ったが、どこを見ても領有宣言は書いてない。これでは、クレームがつかないのが当然だから、手順が間違っていて有効な領有宣言にならない。当時の政府内部文書が公開されているが、領有宣言を議論した記録すらない。領有を宣言するつもりなら、こんな間抜けなことはないだろう。やるつもりが無かったことが明らかだ。

外務省は1895年1月4日に領有宣言したから台湾取得以前だと言うが、その日やったことは、閣議で国標建設の許可を秘密裡に決めただけである。しかも、実際には国標は建設しなかった。日清戦争の結果、そんなものは必要なくなったからだ。秘密にしたままでは、どのような宣言にもならないのは当然だろう。この日の議事録「秘第133号」は1952年になって外交文書が公開されるまで、日本人でさえ誰も知らなかったのである。

外国政府が日本の尖閣領有を知ることが出来たのは、1897年6月3日の官報にある勅令169号(煙草専売法に関する特例!!)を見た時でしかない。これが日本政府による初めての公式な尖閣への言及になる。もちろん、下関条約で台湾まで手に入れてからのことであるから、尖閣領有を日清戦争から切り離そうとする外務省の意図は破綻せざるを得ない。

各国が領有を知ることとなった1897年には、すでに日清戦争後の力関係になっていたし、その3年後1900年には、北清事変で北京に日本軍が侵入した。その5年後1905年には大軍を中国に送り込んでの日露戦争になった。その後も第二次世界大戦が終わるまで、尖閣を問題にできる状況がなかった。これを利用して、領有にクレームがつかなかったから無主先占が成立したと居直っているのであるが、ポツダム宣言の受諾が優先するので、1897年の領有ではこれも破綻せざるを得ない。

1985年1月4日に、あたかもまっとうな領有宣言をしたように見せかけた説明をしているのはごまかしである。

-->尖閣関連を全部読む

無主の地として勝手に領土にできるのは、実質上新大陸の発見などの場合に限られる。無主先占は広く領有を世界に知らせ、どこからもクレームがつかないことを確認して初めて成立するからだ。国境にある島など、所属未確定であっても、すでに知られている地は、勝手に宣言しただけで済むはずがなく、両国の協議で決める他ない。こんなことは、常識であり、明治政府も「先に領有宣言したもの勝ち」だなどと考えてもいなかった。

明治政府が何を考えていたかというと、韓国が竹島でやっているのと同じような既成事実の積み上げである。所属のはっきりしない尖閣に、こっそり国標を立てたり、漁民に上陸させたり、あるいは定住者を送り込んだりして既成事実を作ろうとしていたのだ。多くの既成事実が積みあがっておれば、協議は有利になる。当事の状況では、文献証拠はすべて中国であり、協議は圧倒的に不利だった。すぐに協議を始めるのは大変まずいことになるから秘密で物事を進めることにした。これは世界に広く「宣言」する事とは、相容れない方向だ。

清国の歴史文献も完璧なものではなく、清国領を証明するものではない。しかし、協議となれば、それは相対的なものだ。いくつもの文献がある清国に対して、日本には1つしか文献がなく、しかもそれは尖閣を清国領としている。琉球になにか手がかりはないかと調査したが「該島に関する旧記書類および我邦に属せし証左の明文 又は口碑の伝説等もこれ無し」という状態だから、圧倒的に不利だ。この時点で、まともに協議をしたら、まちがいなく清国領になっていたといえる。

結果的には、日清戦争で台湾まで日本領土としてしまったので、その中間にある尖閣は自然と日本領土となってしまった。下関条約に尖閣のことを持ち出さなかったのは当然で、わざわざ一旦清国の領土と認め、さらに条約で日本の領土とするような馬鹿なことをする必要はない。

尖閣は、所属が未確定だったが、日清戦争の結果による圧力で、無理やり日本領としたものだ。もちろん明治政府にとっては、それは何ら不都合なことではない。まさか、ポツダム宣言で戦争で取った領土は放棄しなくてはならなくなるなどと考えもしなかったからだ。

ところが、現在の日本政府は、明治政府が無主の地に新領土を宣言したと言っている。これは、領有の経過をなんとか日清戦争と切り離そうと現代の日本政府が考え出した策略である。後付だからいろいろと齟齬が生じてしまうのは当然だろう。

もし、尖閣が無主の地であり、領有宣言だけで所属が決まるのなら、清国に先を越されないように、急がねばならない。しかし、明治政府は10年も機会をうかがい、急いだ様子はどこにもない。明治政府は、国際法に基づいた領有宣言がどのようなものであるかを、もちろん知っていた。領有宣言で尖閣を取得するつもりなら、しっかりと手順を踏むはずだ。実際に、小笠原や硫黄島では、しっかりと各国に領有を通知している。ところが、尖閣ではそういった配慮を何もしていないのだ。

清国はおろか、どの国にも、領有宣言を通告していない。それどころか宣言文自体がそもそも存在しない。官報の隅にでも書いてあるのかと思ったが、どこを見ても領有宣言は書いてない。これでは、クレームがつかないのが当然だから、手順が間違っていて有効な領有宣言にならない。当時の政府内部文書が公開されているが、領有宣言を議論した記録すらない。領有を宣言するつもりなら、こんな間抜けなことはないだろう。やるつもりが無かったことが明らかだ。

外務省は1895年1月4日に領有宣言したから台湾取得以前だと言うが、その日やったことは、閣議で国標建設の許可を秘密裡に決めただけである。しかも、実際には国標は建設しなかった。日清戦争の結果、そんなものは必要なくなったからだ。秘密にしたままでは、どのような宣言にもならないのは当然だろう。この日の議事録「秘第133号」は1952年になって外交文書が公開されるまで、日本人でさえ誰も知らなかったのである。

外国政府が日本の尖閣領有を知ることが出来たのは、1897年6月3日の官報にある勅令169号(煙草専売法に関する特例!!)を見た時でしかない。これが日本政府による初めての公式な尖閣への言及になる。もちろん、下関条約で台湾まで手に入れてからのことであるから、尖閣領有を日清戦争から切り離そうとする外務省の意図は破綻せざるを得ない。

各国が領有を知ることとなった1897年には、すでに日清戦争後の力関係になっていたし、その3年後1900年には、北清事変で北京に日本軍が侵入した。その5年後1905年には大軍を中国に送り込んでの日露戦争になった。その後も第二次世界大戦が終わるまで、尖閣を問題にできる状況がなかった。これを利用して、領有にクレームがつかなかったから無主先占が成立したと居直っているのであるが、ポツダム宣言の受諾が優先するので、1897年の領有ではこれも破綻せざるを得ない。

1985年1月4日に、あたかもまっとうな領有宣言をしたように見せかけた説明をしているのはごまかしである。

中国は、尖閣領有宣言をしていた [尖閣]

日本の尖閣領有は、どの国も領有を宣言していない無主の地を領土に編入したという無主先占の法理によっている。当然、中国が尖閣の領有を宣言していたかどうかの議論があるが、古文書の記録が領有を示しているかどうかは、現在の国際法など無かった時代のことだから、その眼でみることが必要になる。

現在の国際法はアフリカの植民地分割などを経て形成され、徴税、警察といった実効支配を重視しているが、その前の大航海時代には発見や命名といったことが重視されていた。ちなみに西インド諸島がスペイン領となったのはコロンブスが発見しただけで、まだ、実効支配はない時だった。中国による尖閣の発見は16世紀のことであるから、当時の考え方を適用すべきだろう。無人島の場合、艦船や航空機がなければ実効支配といっても限りがある。当然、施政権の中では命名権がその大きな部分を占める。

中国は明の時代に命名権を行使し、それを「使琉球録」と言う公文書に記載して、世界に公表した。これは、立派な領有宣言と言える。陳侃は11回目の冊封使であり、釣魚島といった名称はもっと早くから使われていたという記録もあるが、国家として命名権を行使したのは、これが最初になる。この記述には、「冊封の詔勅」はもとより、陳侃が書いた「使事記略」の内容に至るまで、いくつもの「閣議決定」を上回るレベルの公式裁定がなされたはずだ。

近代国家の領有宣言としての体裁は整っていないが、少なくとも日本が1895年にやったと言う、国標の建設を許可する閣議決定よりも、よほどまっとうなものである。日本の領有宣言なるものは、実際に国標を建てたわけでもなく、その「閣議決定」自体が、1954年まで「秘133文書」として公表されず、もちろん外国に対して通告もしていない。およそ宣言として成り立ちようがないものだからだ。

もう一つ重要なことは、琉球と中国の間で、明確な国境線の合意があったということだ。「使琉球録」「重編使琉球録」「中山傳信録」には繰り返し、国境線についての記述があり、琉球側の同意が含まれている。記述についてのあいまいさを指摘する反論もあるが、200年に渡って、一貫して、国境が久米島と赤尾嶼の間にあるとしていることからすれば、個々の資料批判を越えて、国境線が確定していたことを動かしようもない。この国境線に従えば、尖閣は中国領である。日本の主張では平嘉山(彭佳嶼)と釣魚島の間に国境があると言うことだが、この根拠は古文書のどこにも見られない。

近代国家としての尖閣領有宣言も、実は行われている。沖縄は1872年に日本が琉球王国を廃止したものだが、これに対して琉球の宗主国を自認していた清国が抗議して紛争になった。中国は沖縄(琉球)全体の領有を主張したのだが、地理的に当然、中国と沖縄本島の間にある尖閣も含まれている。もちろん、日本がこれを認めたわけではないが、領有を主張して他国にも通知したのだから尖閣を含む地域の領有宣言行為であることに間違いはない。尖閣が、1895年まで、どの国も領有意思を示していない無主の地であったなどと言うのはウソである。

この時日本も沖縄全体の領有を主張したわけだが、日本はこれを尖閣の領有宣言とする立場を取ることが出来ない。日本側から琉球と言った場合、これに尖閣が含まれるかどうかは地理的に自明ではないからだ。70年後に外務省が無主先占のストーリーをでっち上げるために1895年に領有宣言をしたなどと言う無理な主張をしなければならなくなったのは、このためである。

日中両国が琉球を領土とする主張をぶつけ合い、大きな問題になった。現在の日本人はまるで沖縄が古来から日本の一部であったかのような錯覚に陥っているが、琉球は明らかな外国だったのである。日本が琉球侵略を「処分」などと言っても国際的にはなかなか通じるものではなかった。実質的には薩摩が支配していたのだが、代々の琉球国王は中国が任命していたのだから当然だろう。「処分」から6年経っても、まだ国際的には納得が得られない状態だった。

1879年7月、アメリカのグラント大統領は、琉球に関する日中の紛争に仲介案を示した。それは、琉球を3分割して、奄美までを日本領、沖縄本島を独立国、先島諸島を中国領とするものだった。国際社会から見て琉球問題はこのように評価されていたのである。これを受けて日中の交渉が始まった。文言としては、外務省文書が、「8月22日に中国総理衛門が出した書簡に、琉球は中国の所属たりとの旨を叙せられ」と、中国の領土宣言を記録している。

翌1880年に、日本は国際社会の要請を受け入れ、沖縄本島も日本に含め、先島諸島だけを清国に譲る提案をした。この時の条約文は、「沖縄島以北を日本、それ以外宮古八重島を清国」としているので、沖縄本島より南にある尖閣は清国領となる。

6月29日に天皇が条約案を裁可、「之を批准すべし」と勅命を出し、日本からの割譲提案を清国も受け入れ、1881年には仮調印まで進んだが、清国が沖縄本島の独立にこだわる立場を復活させ、交渉は中断してしまった。朝貢国の独立を守るのが宗主国の役割であり、領土分割に応じてしまっては、大義名分が立たないというのが理由だが、宮古八重山はあまりにも貧しく、分前が少ないという不満があったのも事実だろう。もちろん条約は成立しなくとも、尖閣を含む地域の領有を主張したという事実は残る。

正式な協議の再開はなかったが、井上外務大臣は、「前年宍戸公使ヲシテ貴政府ト和衷ヲ以テ御商議ニ及バセ候処、貴政府ニテ御聴納コレ無キヨリ、事スデニ九分ニ及ンデ一分ヲ欠キ居候」という書簡を出し、国際社会に順応する姿勢を残したのである。鹿鳴館外交で条約改正を目指していた当時の政府にとって、アジアの野蛮国でないと認められることが、非常に大切なことであった。

1885年に尖閣への国標建設が問題になった時、「かまうものか、やっちまえ」と言う内務卿山県有朋を外務卿井上馨が「あらぬ疑いをかけられる」と押しとどめた。「あらぬ疑い」とは、何だったのだろうか。それは、沖縄領有問題の交渉を通じて、清国の領有宣言を知っているにも関わらず国標を建てるという「野蛮国の振る舞い」である。この交渉はアメリカなど国際社会の注視のもとに行われたからだ。

この交渉がどういう結末になったかと言うと、日清戦争で台湾まで日本領となったことで、自然消滅になった。沖縄・尖閣は日清戦争で日本領と確定したのだ。欧米外交の手前、尖閣については、おおっぴらに領有宣言することが出来ず、秘密裏に実績を積み上げようとしたのだが、実効支配を確定するためには、行政区画を整備しなくてはならない。沖縄の行政区画は、日清戦争が終わった後の1896年の勅令13号まで、24年間に渡って定まらなかった。日中交渉の結論があいまいで、沖縄自体の帰属が国際的には確定していなかったからである。だから、尖閣の実効支配も日清戦争が終わるまでまったく全く進まなかった。

尖閣は台湾領有で自動的に日本領となったようなものだが、日本は領有をどこにも通知していないので、外国が、尖閣を日本が領有したことを公式に知るには、1897年の勅令169号によるしかなかった。もちろんこれは日清戦争で台湾を取った後である。日本の尖閣領有はすべて日清戦争の結果に基づいている。

-->尖閣関連を全部読む

現在の国際法はアフリカの植民地分割などを経て形成され、徴税、警察といった実効支配を重視しているが、その前の大航海時代には発見や命名といったことが重視されていた。ちなみに西インド諸島がスペイン領となったのはコロンブスが発見しただけで、まだ、実効支配はない時だった。中国による尖閣の発見は16世紀のことであるから、当時の考え方を適用すべきだろう。無人島の場合、艦船や航空機がなければ実効支配といっても限りがある。当然、施政権の中では命名権がその大きな部分を占める。

中国は明の時代に命名権を行使し、それを「使琉球録」と言う公文書に記載して、世界に公表した。これは、立派な領有宣言と言える。陳侃は11回目の冊封使であり、釣魚島といった名称はもっと早くから使われていたという記録もあるが、国家として命名権を行使したのは、これが最初になる。この記述には、「冊封の詔勅」はもとより、陳侃が書いた「使事記略」の内容に至るまで、いくつもの「閣議決定」を上回るレベルの公式裁定がなされたはずだ。

近代国家の領有宣言としての体裁は整っていないが、少なくとも日本が1895年にやったと言う、国標の建設を許可する閣議決定よりも、よほどまっとうなものである。日本の領有宣言なるものは、実際に国標を建てたわけでもなく、その「閣議決定」自体が、1954年まで「秘133文書」として公表されず、もちろん外国に対して通告もしていない。およそ宣言として成り立ちようがないものだからだ。

もう一つ重要なことは、琉球と中国の間で、明確な国境線の合意があったということだ。「使琉球録」「重編使琉球録」「中山傳信録」には繰り返し、国境線についての記述があり、琉球側の同意が含まれている。記述についてのあいまいさを指摘する反論もあるが、200年に渡って、一貫して、国境が久米島と赤尾嶼の間にあるとしていることからすれば、個々の資料批判を越えて、国境線が確定していたことを動かしようもない。この国境線に従えば、尖閣は中国領である。日本の主張では平嘉山(彭佳嶼)と釣魚島の間に国境があると言うことだが、この根拠は古文書のどこにも見られない。

近代国家としての尖閣領有宣言も、実は行われている。沖縄は1872年に日本が琉球王国を廃止したものだが、これに対して琉球の宗主国を自認していた清国が抗議して紛争になった。中国は沖縄(琉球)全体の領有を主張したのだが、地理的に当然、中国と沖縄本島の間にある尖閣も含まれている。もちろん、日本がこれを認めたわけではないが、領有を主張して他国にも通知したのだから尖閣を含む地域の領有宣言行為であることに間違いはない。尖閣が、1895年まで、どの国も領有意思を示していない無主の地であったなどと言うのはウソである。

この時日本も沖縄全体の領有を主張したわけだが、日本はこれを尖閣の領有宣言とする立場を取ることが出来ない。日本側から琉球と言った場合、これに尖閣が含まれるかどうかは地理的に自明ではないからだ。70年後に外務省が無主先占のストーリーをでっち上げるために1895年に領有宣言をしたなどと言う無理な主張をしなければならなくなったのは、このためである。

日中両国が琉球を領土とする主張をぶつけ合い、大きな問題になった。現在の日本人はまるで沖縄が古来から日本の一部であったかのような錯覚に陥っているが、琉球は明らかな外国だったのである。日本が琉球侵略を「処分」などと言っても国際的にはなかなか通じるものではなかった。実質的には薩摩が支配していたのだが、代々の琉球国王は中国が任命していたのだから当然だろう。「処分」から6年経っても、まだ国際的には納得が得られない状態だった。

1879年7月、アメリカのグラント大統領は、琉球に関する日中の紛争に仲介案を示した。それは、琉球を3分割して、奄美までを日本領、沖縄本島を独立国、先島諸島を中国領とするものだった。国際社会から見て琉球問題はこのように評価されていたのである。これを受けて日中の交渉が始まった。文言としては、外務省文書が、「8月22日に中国総理衛門が出した書簡に、琉球は中国の所属たりとの旨を叙せられ」と、中国の領土宣言を記録している。

翌1880年に、日本は国際社会の要請を受け入れ、沖縄本島も日本に含め、先島諸島だけを清国に譲る提案をした。この時の条約文は、「沖縄島以北を日本、それ以外宮古八重島を清国」としているので、沖縄本島より南にある尖閣は清国領となる。

6月29日に天皇が条約案を裁可、「之を批准すべし」と勅命を出し、日本からの割譲提案を清国も受け入れ、1881年には仮調印まで進んだが、清国が沖縄本島の独立にこだわる立場を復活させ、交渉は中断してしまった。朝貢国の独立を守るのが宗主国の役割であり、領土分割に応じてしまっては、大義名分が立たないというのが理由だが、宮古八重山はあまりにも貧しく、分前が少ないという不満があったのも事実だろう。もちろん条約は成立しなくとも、尖閣を含む地域の領有を主張したという事実は残る。

正式な協議の再開はなかったが、井上外務大臣は、「前年宍戸公使ヲシテ貴政府ト和衷ヲ以テ御商議ニ及バセ候処、貴政府ニテ御聴納コレ無キヨリ、事スデニ九分ニ及ンデ一分ヲ欠キ居候」という書簡を出し、国際社会に順応する姿勢を残したのである。鹿鳴館外交で条約改正を目指していた当時の政府にとって、アジアの野蛮国でないと認められることが、非常に大切なことであった。

1885年に尖閣への国標建設が問題になった時、「かまうものか、やっちまえ」と言う内務卿山県有朋を外務卿井上馨が「あらぬ疑いをかけられる」と押しとどめた。「あらぬ疑い」とは、何だったのだろうか。それは、沖縄領有問題の交渉を通じて、清国の領有宣言を知っているにも関わらず国標を建てるという「野蛮国の振る舞い」である。この交渉はアメリカなど国際社会の注視のもとに行われたからだ。

この交渉がどういう結末になったかと言うと、日清戦争で台湾まで日本領となったことで、自然消滅になった。沖縄・尖閣は日清戦争で日本領と確定したのだ。欧米外交の手前、尖閣については、おおっぴらに領有宣言することが出来ず、秘密裏に実績を積み上げようとしたのだが、実効支配を確定するためには、行政区画を整備しなくてはならない。沖縄の行政区画は、日清戦争が終わった後の1896年の勅令13号まで、24年間に渡って定まらなかった。日中交渉の結論があいまいで、沖縄自体の帰属が国際的には確定していなかったからである。だから、尖閣の実効支配も日清戦争が終わるまでまったく全く進まなかった。

尖閣は台湾領有で自動的に日本領となったようなものだが、日本は領有をどこにも通知していないので、外国が、尖閣を日本が領有したことを公式に知るには、1897年の勅令169号によるしかなかった。もちろんこれは日清戦争で台湾を取った後である。日本の尖閣領有はすべて日清戦争の結果に基づいている。

尖閣の地図--籌海図編を読む [尖閣]

一般の地図と言うのは、多くの情報を含んではいるが、読み取りと解釈が難しい。どこかに国境線が引いてあったとしても、なぜそこにしたのかの説明は一切されない。理由の説明がないというのが一番の難点である。

これが書物の一部であり、地図が説明図として使われている場合は、少し議論が出来る。籌海図編は明国の海防書であり、目的ははっきりしている。倭寇に対する防備である。武器や作戦の説明があり、倭寇が襲撃する地域の地図が出てくる。

倭寇というのは海賊であるが、船を襲うだけでなく、中国沿岸の陸地をも襲って来る。応仁の乱以降の乱れた社会情勢を背景に、戦闘に慣れた日本各地の水軍などから派生した。初期は主として朝鮮、山東を狙うものだったが、後期にはもっと南の沿岸を襲うようになった。必ずしも日本人というわけでもなく、特に後期には、ほとんど中国人であっただろう。戦国大名達の統治が確立すると日本人の倭寇は減り、江戸幕府が鎖国体制を決めてからは、もう簡単に国外出撃はできなくなった。

籌海図編は1562年に完成したとされる。この頃には、中国人倭寇も増え、中国沿岸の島々に巣食っていたが、王直や徐海といった大頭目は、日本を根城にしており、日本人の戦闘員を集めていた。日本では貿易商と認められていたので自由に行動できたからだ。「日本一鑑」を書いた鄭舜功が来日したのは、倭寇の頭目である在日中国人を犯罪者として扱うように要請するためだった。

このような状況だったからだろう。この本では、倭寇は専ら日本から来るとして、第一巻の「沿海山沙図」には日本の地図を載せているし、倭寇の号令などを理解するための日本語語彙集もついている。五島列島あたりが倭寇の根城であり、これが東風に乗って山東と華南領域に襲来するとして、二つの浸入経路が図示されている。これに続いて2枚の沿岸図が出てくるのは、防備する側の配置図ということになるが、ここに尖閣が出てくる。

第二巻は作戦要綱であり、第3巻は侵入史などで第4巻以下は福建、浙江など、各省ごとの配置などが書いてある。尖閣に近いのは福建省だが、「福建沿海総図」にはごく近海しか書いてない。尖閣が日本領であると言う人は、これに書いてないことが、中国領と認識されていなかった証拠だというが、よくわからない論理だ。各論では、実際に兵力が配備されている近海だけを描いても別におかしくはないと思える。外の省でも同じように近海しか描いてない。無人島に兵力配備がないのは当然だろう。

第一巻に戻って「沿海山沙図」を見てみると、各論よりも遠方まで描いてある。中国大陸を下にする図で、海中に島々の名前があり、上の端に、彭化山、釣魚嶼、化瓶山、黄毛山、橄欖山、赤嶼などの尖閣の島々が横に並べて書いてある。実際は縦に並ぶはずだから、地図というよりリストといったほうが良い書き方だ。

なぜここにこういった島々が並ぶのだろうか。尖閣日本領論者は、倭寇の浸入経路を書いたものだと言う解釈を取るのだが、それは無理だ。倭寇の浸入経路は、五島方面からであることは別図に明確に示されており、琉球につながるルートは想定されていない。琉球が倭寇の根拠地であったことは全く無いし、台湾方面が倭寇の巣窟になるのは後代のことだ。だとするとこの地図は、やはり、明が守るべき海域を示しているという解釈しか取りようがない。明と同盟国である琉球を結ぶルートは、守るに値する重要な海域だ。

冊封使航路では、この先、久米島を経て琉球に至るのだが、地図に久米島は除外してある。これは、使琉球録にある国境論と一致する。この先は琉球が防備すべき範囲だからだ。この点でも尖閣は明が守るべき海域にあると表現した地図と解釈するのが妥当だ。実際には、明の力は、沿岸防備にも窮するくらいで、尖閣の防衛など出来る余力はなかったと言えるが、これはあくまでも作戦計画書なのだから、尖閣を中国領と考えていた意識が現れていると言ってよい物だ。

尖閣は中国が関心を持たない「無主の地」では無かった。明国が赤嶼までを領土だと考えていた証拠だ。

-->尖閣関連を全部読む

これが書物の一部であり、地図が説明図として使われている場合は、少し議論が出来る。籌海図編は明国の海防書であり、目的ははっきりしている。倭寇に対する防備である。武器や作戦の説明があり、倭寇が襲撃する地域の地図が出てくる。

倭寇というのは海賊であるが、船を襲うだけでなく、中国沿岸の陸地をも襲って来る。応仁の乱以降の乱れた社会情勢を背景に、戦闘に慣れた日本各地の水軍などから派生した。初期は主として朝鮮、山東を狙うものだったが、後期にはもっと南の沿岸を襲うようになった。必ずしも日本人というわけでもなく、特に後期には、ほとんど中国人であっただろう。戦国大名達の統治が確立すると日本人の倭寇は減り、江戸幕府が鎖国体制を決めてからは、もう簡単に国外出撃はできなくなった。

籌海図編は1562年に完成したとされる。この頃には、中国人倭寇も増え、中国沿岸の島々に巣食っていたが、王直や徐海といった大頭目は、日本を根城にしており、日本人の戦闘員を集めていた。日本では貿易商と認められていたので自由に行動できたからだ。「日本一鑑」を書いた鄭舜功が来日したのは、倭寇の頭目である在日中国人を犯罪者として扱うように要請するためだった。

このような状況だったからだろう。この本では、倭寇は専ら日本から来るとして、第一巻の「沿海山沙図」には日本の地図を載せているし、倭寇の号令などを理解するための日本語語彙集もついている。五島列島あたりが倭寇の根城であり、これが東風に乗って山東と華南領域に襲来するとして、二つの浸入経路が図示されている。これに続いて2枚の沿岸図が出てくるのは、防備する側の配置図ということになるが、ここに尖閣が出てくる。

第二巻は作戦要綱であり、第3巻は侵入史などで第4巻以下は福建、浙江など、各省ごとの配置などが書いてある。尖閣に近いのは福建省だが、「福建沿海総図」にはごく近海しか書いてない。尖閣が日本領であると言う人は、これに書いてないことが、中国領と認識されていなかった証拠だというが、よくわからない論理だ。各論では、実際に兵力が配備されている近海だけを描いても別におかしくはないと思える。外の省でも同じように近海しか描いてない。無人島に兵力配備がないのは当然だろう。

第一巻に戻って「沿海山沙図」を見てみると、各論よりも遠方まで描いてある。中国大陸を下にする図で、海中に島々の名前があり、上の端に、彭化山、釣魚嶼、化瓶山、黄毛山、橄欖山、赤嶼などの尖閣の島々が横に並べて書いてある。実際は縦に並ぶはずだから、地図というよりリストといったほうが良い書き方だ。

なぜここにこういった島々が並ぶのだろうか。尖閣日本領論者は、倭寇の浸入経路を書いたものだと言う解釈を取るのだが、それは無理だ。倭寇の浸入経路は、五島方面からであることは別図に明確に示されており、琉球につながるルートは想定されていない。琉球が倭寇の根拠地であったことは全く無いし、台湾方面が倭寇の巣窟になるのは後代のことだ。だとするとこの地図は、やはり、明が守るべき海域を示しているという解釈しか取りようがない。明と同盟国である琉球を結ぶルートは、守るに値する重要な海域だ。

冊封使航路では、この先、久米島を経て琉球に至るのだが、地図に久米島は除外してある。これは、使琉球録にある国境論と一致する。この先は琉球が防備すべき範囲だからだ。この点でも尖閣は明が守るべき海域にあると表現した地図と解釈するのが妥当だ。実際には、明の力は、沿岸防備にも窮するくらいで、尖閣の防衛など出来る余力はなかったと言えるが、これはあくまでも作戦計画書なのだから、尖閣を中国領と考えていた意識が現れていると言ってよい物だ。

尖閣は中国が関心を持たない「無主の地」では無かった。明国が赤嶼までを領土だと考えていた証拠だ。

尖閣の帰属決定-----勅令13号の謎 [尖閣]

沖縄は、明治5年(1871年)に琉球王国を滅ぼして日本領にしたものだが、その行政範囲が24年間にも渡って定まらなかったと言う奇妙なことになっている。琉球王国が清國と薩摩に二重朝貢していたので、清國との間に紛争が起こり、日本側から先島諸島を中国に譲るという沖縄の分割提案をした。結局は交渉を打ち切って、単独支配を決めたのだが、アメリカの仲介などがあった手前、清国の同意を得ていないのでは、決着がついたと言い切れなかった。対外的には清國の同意を得るため交渉中という状態を続けざるを得なかった。

朝鮮をめぐっての日清戦争に突入し、日本が勝ったことで、分割提案は、自然消滅した。下関講和条約に、宮古島や尖閣のことは何も出さなかったのは当然で、出して割譲すれば、もともとは、清国領だったということになってしまう。結果的に台湾まで日本領になってしまったのだから、誰はばかることなく沖縄の行政範囲を定めることが出来る。明治29年(1896年)3月5日に勅令13号で沖縄県の範囲を決めている。このとき、尖閣領有も、きっちり整理できそうなものだ。

ところが、勅令13号の現物を見てみると、なんと尖閣諸島のことは何も書いてない。本来なら、八重山郡を八重山諸島と尖閣諸島で構成するはずのものだ。あるいは、八重山郡からは切り離して島尻の中に列挙するはずのものだ。外務省は勅令13号では八重島諸島に尖閣を含めていると強弁している。しかし、前年まで八重山郡でなかった「無主の地」が、新たに日本領になったと言うのなら、ここに書かないわけには行かないはずだ。地理的にも、2000mの深海で区切られた尖閣を八重山諸島に含められるはずがない。

実質的には、後年、尖閣を沖縄県の範疇に入れて実効支配を進めている。しかし、この勅令は、尖閣は沖縄県ではないと表明したものと理解するほかない。勅令というのは十分に吟味して発されるものであり、書き忘れなどということは絶対に無い。

尖閣を沖縄県ではないとしている資料は他にもある。同年7月に海軍水路部が発行した「日本水路誌 第二巻 付録」では、綿花嶼、膨佳嶼と共に、尖閣を「台湾及び付近諸島」に、含めており、八重山群島とは地質的に異なることが強調されている。これは、勅令13号と一致する見解だ。

1894年7月の「日本水路誌 第二巻」では、先島諸島の項に、ラレー岩、ホアピンス島、ピンナクル諸嶼という記述があるから、同じ海軍水路部が下関条約の前後で位置づけを変えていることになる。日清戦争後の1896年に尖閣をわざわざ台湾の付属諸島にしているのだ。

勅令13号の謎を解く上で重要なのは、1895年に尖閣を無主先占で日本領にしたという主張は、70年後に外務省が初めて創作したもので、当時は存在しなかったということだ。

1995年の「閣議決定」なるものは、「標杭建設ニ関スル件請議ノ通リ」というだけのもので、これをもって領土に編入しただとか領有宣言に読み替えるのは曲解でしかない。どの国にも通知しておらず、しかも、「秘133号」として、国内でさえ非公開だったのである。だれもが尖閣は日清戦争で取ったと思っていて当然なのだ。明治政府も、まさか、70年後に外務省が前年の閣議決定が領有宣言だったと言い出すとは思っても見なかっただろう。

勅令13号の時点では、尖閣は日清戦争で中国から獲得した新領土と考えていた。日清戦争の下関条約では「台湾およびその付属諸島」を獲得したのだが、この付属諸島に尖閣が含まれていたと考えるのは当時の政府として何の不都合もなかった。なんとかして尖閣を日清戦争から切り離したいと考えている現在の外務省に不都合なだけだ。

日清戦争以前には、尖閣を沖縄の一部と強調する動きがあった。いくつかの民間地図が日本全図に尖閣を描いたりもしている。しかし、これは、外交的根拠もないので、政府として取れる立場ではなかった。1884年の海図第210号では、尖閣諸島の一部について尖閣群島という名称を使っているが、国境線を明示したりはしていない。

「沖縄県管内全図」と言うのがあり、国会図書館所蔵のものには表紙があって、沖縄県庁著となっているから公式な立場を表明するものだ。これは文字通り沖縄県の管内を全て書いた、かなり精巧な地図である。普通の地図は管外も入ってしまうのだが、一切入らないように沖縄本島だけの地図に、枠を作って外の島を入れている。この1885年版は、大東島や鳥島まできっちりと枠を作って書いているが尖閣は描いてない。

尖閣については、公式には領土と主張して国際問題にする事を避けて、非公式に領有を示唆するというのが日本の立ち位置だっただろう。日清戦争以前には、何の根拠もなく、尖閣問題を表沙汰にするのは不利との判断があった。しかし、琉球処分以来、懸案だった沖縄県の行政区分を確立する準備はもちろん進めていた。中国との協議は打ち切ったものの、まだ国際的には理解が得られたとは言えない先島諸島の帰属を明らかにすることがまず第一の課題だった。この「沖縄県管内全図」の立場をそのまま表現したのが勅令13号だ。日清戦争で獲得した領地に関しては、台湾付属諸島として別個に処理しておいたほうが、すっきりする。

先島諸島に関しては従来から日本領土であったということで帰属をはっきりさせる。これまで一度も国際的に日本の領土であると主張したことのない尖閣は、下関条約で中国から取ったということで、きっちりと整理できる。そのための位置づけ変更はある意味で当然とも言える。この切り分けのために勅令13号からは、尖閣を除いたのだ。勅令13号は尖閣を台湾の付属諸島と考えている。くりかえすが、1995年の閣議は、誰も知らないのである。

1944年になって台湾と沖縄の漁民に漁業権争いがあった。この時は両方とも日本国内だったのだが、裁判所は「尖閣諸島は台北州宜蘭郡の管轄下に帰屬する、沖縄県とは無関係」という調停をしたということだ。確認はできていないが、もし事実ならば、それは勅令13号に依拠したものだっただろう。

後年の取り扱いでは、尖閣は沖縄県として扱われ、八重山郡の所管になっている。台湾総督府が発足し、綿花嶼、膨佳嶼を台湾の所属としたので、自然に尖閣が沖縄に属することになったという形だ。「沖縄県管内全図」も1904年版になると尖閣が入っている。勅令に変更はなく、実務的に沖縄県を通して尖閣の実効支配が進められていった。台湾まで日本領となってしまえば、何も言わなくとも各国は尖閣を日本領と認めることになる。しかし、閣議決定は外国に知らされなかったし、勅令13号にも尖閣がなかったから、外国が日本の尖閣領有を知ったのは、公式には1897年の勅令169号と言うしかない。

その3年後には、北清事変で日本軍が北京に押し入ることになったし、1905年には日露戦争で満州に大軍を送っている。その後も、内戦、文革と国内のごたごたで、小さな無人島の領土問題にまで手が回らないのは当然だから、60年に渡って異論がなかったと言っても説得力が無い。日本も、英国の小笠原領有宣言に20年に渡って沈黙していた。

中国が尖閣領有を問題にしだしたのは1970年代であるが、日本だって70年台までアメリカに対して尖閣諸島を帰せと言ったことは少なくとも公的には一度も無い。外交上なによりもまずいのは、沖縄返還の時に尖閣諸島を明示しなかったことだ。それだけではない。日本はアメリカに明示してくれと頼んだのだが、断られてしまった。断られて問題になったのならそれでもいいのだが、それをいとも簡単に了承してしまった事が記録に残っているのだから主張は決定的に弱い。

浜辺から一歩足を出せば外国?--------「大明一統志」を読む [尖閣]

明国と琉球の国境がどこにあったかは、数々の文献で繰り返し述べられているように、赤尾嶼と久米島の間にあった。これは、琉球側の資料でも是認されているから否定のしようがない。これに使われる詭弁論法は、「確かに日本領だと言えるのは久米島までだが、久米島から先は無主の地であったから、どちらが取っても良い。だから久米島から先も日本領土だ。」というものだ。

この根拠として持ち出されるのが「大明一統志」である。尖閣問題を生業としているらしいI氏がブログにコメントを寄せて、「明国の領土は海岸までだとはっきり書いてある」と言ってきた。中国が自ら無主の地だとしていると言うのだ。

東アジアは中国を中心とする冊封体制で形成されていた。世界は、中国の天子のものであり、その周辺の一部を、朝貢国の支配に委ねて王を任命するというのが冊封の思想である。だから中国と朝貢国の間に、「無主の地」などという概念はない。世界には冊封体制を認めない国もあったが、中国が自ら冊封体制を否定するなどということはあり得ない。もしこれが本当ならば、東アジアの発達史を覆す新学説になる。

「大明一統志」が一体どのように記述しているのかは、大変興味深い。根拠となっているのは福州府の項らしい。領土は海岸までと、「はっきり書いてある」というのだが、引用されているのは、「福州府 東至海岸一百九十里」という文言だ。なんの事はない。海岸までは190里というだけで、どこまでが領土だなどと言う記述はどこにも無い。常識的に考えても、浜辺から水に一歩踏み出せば外国だなどと言う馬鹿なことはあり得ない。明國は、近隣の島にも倭寇対策の兵力を配備しているのだから、もちろん「領土は海岸まで」はあり得ない。

「大明一統志」は、明国各地の産物や名勝などを書いた地理書であり、全90巻にわたって「府」ごとの記述が連なっている。「省」の下が「府」、さらに「県」がある。その内容は府設立の歴史とか、山川、産物、出身人物、施設、旧跡といったいったもので、旅行案内書の側面も見受けられる。

項目の始めに、数値を入れた概要諸元みたいなものが書いてあり、そのあとで解説が始まる形式になっている。現在は、浙江省との間に寧徳があるのだが、当時は、寧徳も合わせて福州府の管轄になっており、浙江省に接していた。この部分の全体を示せば、次のようなものだ。4方向で書いてあるから、福州府というのは福州の役所、本府のことを書いていると考えられる。

福州府

東至海岸一百九十里西至延平府南平県界二百五十里

(東は190里で海岸に至る。西は、250里で延平府南平県との境界に至る)

南至興化府甫田県界二百三十里北至浙江温州府平陽県界六百三十里

(南は230里で興化府甫田県との境界に至る。北は630里で温州府平陽県界との境界に至る。

至南京二千八百七十二里至京師六千一百三十三里

(南京までは2872里、京師までは6133里で至る)

福州本府の位置が接している他の府や海岸からの距離、そして都や南京からの距離で書かれている。西が県界であるから、東も(海岸とあるだけで別に界とは書いてないのだが)限界だとでも憶測するのだろうか。さらにそれを、根拠なく国境に置き換えて、海岸までが領土などと言っているなら、もう、滅茶苦茶だ。前半だけを取り出して東西南北がそれぞれ限界で、福州府の管轄範囲を書いてあるのだという解釈をするのかもしれないが。それにも無理がある。

東西南北の真四角な府ならば、それも可能だが、当時の福州のように斜めに広がっている府の場合、東は、190里が限界などとすれば、府の北東部は範囲外になってしまう。どうしても範囲を記述したければ、「北東に伸び、その東端は600里」とでも書くしかない。東西南北4方向記述で、府の範囲を示すなどと言うことは不可能なのだ。だからこの文が位置を示していることは明白だ。文言通りの記述を、府の範囲と解釈する無理を示す図を掲げて置く。北東部の領土が、大きく四角からはみ出してしまう事がわかる。そもそも、どこにも国境などと言うことは書いてないのだから、「はっきり領土は海岸まで」と書いてあるなどという言い方は「はっきり」虚偽になる。

「大明一統志」には「島」と言う項目がない。これは、上の東西南北記述でも分かるように、統一形式ということにこだわっているからだ。多くの府に島はないから島という項目を外したのだ。だからと言って島を領土から除外したわけではない。書いてないだけだ。福州の記述の中にも「山川」の項目で、「海壇山 在福清県東南海上、遠望如壇因名」というのがある。海岸から離れた島にある山を書いている。海岸が境界でないことは明らかだろう。他の文献で明に属することがはっきりしている領土にも「大明一統志」には載っていないものが多々ある。尖閣が「大明一統志」にないから明の領土ではなかったなどと言えるはずもない。

もう少し、まともな議論が出来ないものだろうか。もっとおかしいのは、実際の原典を見もせず、「明国の領土は海岸までだとはっきり書いてある」を繰り返している人がかなりいることだ。日本国内での尖閣議論は、かなり歪められている。

琉球は海洋国家ではなかった [尖閣]

琉球は海洋国家であったと思われているようだ。南の島が世界に勇翔し、海洋交易で栄えたと言うのは夢のある話ではある。琉球人は東アジアを自由に飛び回り、もちろん尖閣なども行動範囲の中だったことになる。

しかし、そうではなく実は琉球は農業国家だったのである。こういった小さな島は、火山島であることが多く、急峻な山地に覆われているのが常である。ところが琉球は平地が多くあり、農耕ができた。長らく未開の地として残った台湾などと決定的に違うところだ。これこそが琉球を小さいながらも王国として成り立たせた要因だったのである。古来、文明ないし国家の発生は、必ず農耕と共にあった。古代国家の成立には農耕が絶対条件だったのである。

確かに琉球は古くから諸外国とのつながりがあった。随書にも琉球が出てくるし、元史にも1291年の楊祥の訪琉が書いてある。宋の商人は東アジア全域に進出して琉球にも足跡を残している。しかし、それは主として外来者のものであった。砂鉄がなく金属文化に出遅れた琉球は、実に10世紀にまで石器時代が続いていたのだ。海洋国家たるべき船舶技術や航海術は未発達のままだった。

もちろん、琉球は海に囲まれていたから独自の船はあった。サバニと呼ばれる刳り舟がそれだ。船体は細身で軽快となる形状で、島を取り巻く海流に打ち勝って自由な航行ができる優れた船だ。だから琉球の浅くて穏やかな海では大いに活躍したが、全く外洋向きではない。喫水が浅く、すぐに転覆するからそのままでは帆も張れない。独自の船が、ついにサバニからそれ以上に発展することがなかったことが琉球の限界であった。琉球には砂鉄の産出がなく、鉄釘の使用で板材を使った船を作るということができなかったのは、いかんともしがたい。

それでも、サバニを二隻連結して横幅を広げて、帆を張ることは行われていた。『温州府志』によれば、1317年に宮古島からマレーシアに子安貝を持って交易しようとして遭難した人たちがいた。舵すらない船で外洋に出ての漂着を驚かれている。大冒険をいとわなければ遠出も可能ではあった。この他にも記録は残っているが、こんな船では輸送量も知れているから、これを持って、交易で栄えた海洋国家というわけには行かない。

中国との正規の外交関係が始まる前からあった小規模な交易は、島伝いで与那国島から台湾そして大陸といった航路だっただろう。日中の沿岸航法が計器のない時代の基本だ。何日でも日待ちをして、気象条件の良い時を狙って一気に次の陸地まで渡る。そしてまた日待ちをする。これの繰り返しだ。この航路は、短くはあるが、海流が強く、実際にはなかなかの困難がともなったはずだ。大陸との行き来は細々としたものだったし、本島と宮古八重山の間も、ほとんど連絡がなかったようだ。宮古八重山には独自の政権があり、長く琉球王朝の支配は及んでいなかった。

琉球の状況が大きく変わったのは明が冊封体制を海外に広め出してからだ。明では造船も航海術も大きく発展していた。1405年には鄭和が、永楽帝の命により、文献を割り引いて考えても、5000トン級の大船を含む100艘以上もの船団で、インド、アフリカにまで出かけて航路を開発している。明の海洋技術はヨーロッパを凌駕するものであったと言える。

1372年、洪武帝が楊載を琉球に派遣して招諭、つまり朝貢国に勧誘したことで朝貢が始まった。まだ琉球の政権は三山に分裂していたが、各国が競って明に朝貢するようになった。記録にある朝貢回数としてはこの時期が一番多い。わずかな貢物を持って行けば、臣下の礼を取る代わりに、多大な下賜品をもらえるのだから朝貢は非常に分の良い交易だったのである。しかし、小さな船では交易量は知れている。直線航路は無理だから与那国台湾を経由する島伝いの航路だっただろう。

明は琉球との交易を必要としていた。元を駆逐して成立した王朝であるが、蒙古馬の供給地帯は北元が支配していたので琉球馬は貴重だった。中国には火山がなく、火薬原料が得にくいのだが、琉球には唯一ではあるが硫黄鳥島の火山があって硫黄を供給することができた。琉球各国が貢物として持って来るだけでは足りず、李浩を派遣して40匹の馬と5000斤の硫黄を持ち帰らせたりしている。

琉球で一応の船が使われるようになったのは、明から船の下賜が始まってからだ。琉球に船がなかったから明が下賜した。航海ができる人材もなかったので、明が後に久米36姓と呼ばれる人たちを派遣した。無償で船も人も提供するという破格の扱いだが、それだけ明が馬や硫黄を必要としていたということだ。

冊封船の航路は、南の島伝いではなく尖閣を通り抜ける無寄港直線ルートだ。天測航法や逆風帆走が出来てはじめて可能なものだ。明が提供した船と技術者で直行航路が取れるようになり、朝貢も本格的になったが、航海は全て明の丸抱えだったわけである。これを受け継いで消化するだけの経済的文化的基盤が琉球にはまだまだ不足していた。中国人技術者への依存は後代までも続けられることになってしまった。

これらの中国人技術者はいわゆる帰化人ではない。久米村で独自の集団を形成し、中国語での生活を続け、琉球王府からは独立性を保っていた。王府は久米村の統括者の任免権を持っておらず、久米村人は琉球王の家臣ではなかった。記録によれば年取って船の職務を辞するときには明皇帝の許可が必要だったのであるからむしろ明国の出張所であったと言った方がいいかもしれない。

琉球としても朝貢の利益は大きかった。鉄の入手は、農業発展に絶大な威力を発揮し、琉球統一につながった。古謡には鉄製農具の話がよく出てくる。琉球でもまったく造船技術の発達がなかったわけではなく、鉄釘で板材による小船も可能になり、宮古八重山も傘下におさめた。1500年にアカハチを制圧するために48艘3000人で出撃した記録があるから60人程度の船で朝貢船よりけた違いに小さいものではあった。

大型船は派遣中国人たちが握っており、こういった遠征には使われなかったことがわかる。中国人たちは琉球の内戦からは距離を置き、むしろ余った輸送力をシャム、マラッカなどへの交易に振り向けた。南方交易は中国人の手によるものであったし、交易物はそのまま明への貢物となったから、琉球王朝の収益にはつながらなかった。 尚真王の時代に海洋王国の隆盛を迎えたなどと言われるが、「球陽」にある 尚真王の事績は「又三府及び三十六島をして重ねて経界を正し、税を定め貢を納れしむ。」と言うだけで交易は一言も出てこない。農業国としての発展を追求しただけだったのである。

この時代の琉球を「中継貿易で栄えた」とする説は実体がない。琉球には大きな産物がなかったから、通常の意味での交易も実はなり立たない。朝貢は交易ではなく、わずかばかりの貢物で明から多大な下楊品をもらう一方的なものだったのだ。琉球王朝は朝貢で明に寄生してなり立っていたようなものだ。南方や日本との交易は、明の皇帝への貢物を買い付けるためのものであったと考えるしかない。

明との行き来は270回に対して日本との交易は15回である。南方への回数も多くない。とても中継貿易と言えるものではないことがわかるだろう。明からの下賜品である鉄器や陶磁器の大部分は琉球で使われ、南方や日本との交易に使われたのはごく一部でしかないことは、物流量からして明らかである。中継貿易論者の議論は、日本や南方との交易があったことだけを根拠にしており、物流と言う視点が欠落している。

三山統一から30年くらいの間はかなり意欲的な南方交易が行われた。これは朝貢特権によるものだ。明は海禁政策により、民間の自由貿易を禁止したので、朝貢による貿易が特権となった。特権を利用した交易だから王府が行うだけで終わり、民間の貿易産業はついに生まれなかった。あるいは、派遣中国人たちが、琉球の特権を隠れ蓑にして南方交易をおこなっていただけとも言える。航路は福州から南方に向けて出かけるものだ。帰りも福州にもどり、物産は明に献上してしまうので那覇への持ち帰りは少なかった。だから、沖縄の遺跡からは南方産物が少ししかでてこない。

馬の飼育は、広い土地があるのだからもちろん明でもできる。政権が安定してくると火薬の需要も少ない。明にとっての琉球の価値は下がって行く。財政が厳しくなったこともあって、朝貢による大盤振舞いは2年1貢とかに制限され、さらに1450年頃からは、船の無償支給もなくなり、琉球は福州で船を買わなくてはならなくなった。独自に外洋船の建造が出来なかったから、交易は大きな出費がともなうものとなっていった。

その後マラッカにはポルトガルなども進出して来たから、交易範囲が広がったことになるはずだが、琉球の交易は逆に衰退していく。ポルトガル人が琉球に替わって交易を担ったからだという説明はおかしい。ポルトガルが日本に南方物産を大量に運んだ事実はない。琉球王からマラッカやシャムへの書簡を見てもわかるように、明の権威をちらつかせて安く仕入れられることで琉球の交易はなり立っていたのだが、ポルトガル人が相手ではそれが通用しない。だからポルトガルとの交易はなかったのである。

海禁政策が緩み、日本の商人も進出してきたとなると、琉球の交易特権も薄れる。朝鮮・日本との交易は日本船が行うし、南方へは明が直接出かける。航海技術に劣る琉球の出る幕はない。もともと中継貿易などと言うのは妄想に過ぎないのだ。歴代宝案は1607年の記事で「計今陸拾多年毫無利入日鑠月銷貧而若洗况又地窄人希賦税所入略償所出如斬匱窘」と書いている。60年このかた、交易は全く利益が上がっておらず財政は困窮しているということだ。

国内的には、ますます農業国となって行き、先島諸島では人頭税制度で、15歳以上の全員に米や粟の物納を課して農業を強制した。だから専業漁民も存在しなかったはずだ。古くから琉球の漁民が、尖閣まで出かけていたなどと言うことはあり得ない。

そもそも八重山にはサバニ以上の船がなかった。琉球本島との間を「官船」が行き来していたが、これは役人だけが使うものである。一番近い八重山からでも150kmある。手漕ぎボートで150kmは無理だ。日のあるうちに行って帰れる範囲だとすれば鼓動範囲は30kmがいいところだ。

1534年に陳侃が冊封使として琉球に来たころが、南方貿易の最後で、これ以降は、久米村人も琉球化してしまい、中国語も話せなくなったし、航海術も失われていった。このことは中山王尚寧が1607年の書簡で嘆いていることからもわかる。明国の海洋技術は高度すぎて、琉球では消化し切れなかったのである。1550年頃には「字号船」と言われる下賜船レベルの大型船の購入もなくなり、1570年が最後のシャム派遣になっている。陳侃は渡航に琉球からの援助があったことを述べているが、これは、まだ健在であった派遣中国人によるものである。冊封使は琉球人が運んだなどというのはトンデモないことだ。

日本が鎖国政策を取ってからは、朝貢が薩摩による密貿易の隠れ蓑になった。しかし、それも10年1貢などと定められて、限定された規模のものになってしまった。朝貢は、わずかな貢物に対する大盤振る舞いの下賜だったのだから、明の財政が厳しくなると当然制限がが厳しくなる。

16世紀後半には、薩摩が琉球を支配し出し、1609年には武力で制圧してしまった。明・清への朝貢は続けられたが、薩摩の指示によるものだった。船は、福州での買い付けの資金も不足するようになって、土船とか本国小船と呼ばれるような、規模の小さなものを琉球で作るようになっていった。これは、薩摩が指導して作り、和船の影響を受けたものであり、中国船に劣る。逆に薩摩通いの船は虚勢を張って、楷船などと呼ばれ、福州から購入したり、軍船の中古を譲り受けたりしたものだった。この負担は、薩摩からの借金となり、琉球は絶えず借金の取立てに苦しむことになったし、人々には過酷な重税が課せられた。琉球に寄港したペリーは先島島民を世界でもまれなほどの貧しい人々と観察している。

この頃の琉球にとって、朝貢は、もはや利益のあるものではなく、負担となっていたが、薩摩の指示で続けざるを得なかった。薩摩への献上品には南方物産も含まれているが、正規の交易はないから、中国経由あるいは、倭寇との闇取引によるものだっただろう。

明治になって、日本が琉球を領土としたときにも、琉球に大きな船はなかったし、船舶技術に見るべきものもなかった。日本でも、明治10年代になって、和船から洋船への転換が始まり、海上交通が飛躍的に盛んとなった。琉球でも、本土資本が進出し、定期航路が出来たりしたが、1893年ですら宮古島と那覇の便船が月に一回の程度であった。古賀辰四郎や伊沢矢喜太といった尖閣に関心を持つ人たちが現れたが、これはすべて本土からの來島者だった。

先島諸島では、明治になっても人頭税で農業が強制されていたのだが、沖縄本島の漁民が進出するようになった。進出漁民の間で尖閣が漁場として認識されるようになったのは、明治20年代も半ばを過ぎてからのことである。日清戦争直前の1893年には尖閣で巨額の漁利を得たといった雑誌記事が見られる。黄尾礁をクバシマなどと呼んだりするようになったのもこの頃からだろう。しかし、先島諸島住民に尖閣は全く知られておらず、明治27年に尖閣領有の根拠を求めて調査をした時にも「該島に関する旧記書類および我邦に属せし証左の明文 又は口碑の伝説等もこれ無し」という状態だった。

日清戦争後になって動力船が一般に活用されるようになると、古賀辰四郎の尖閣での操業などが始まり、人頭税制度がなくなることで飛躍的に先島諸島住民の漁業参加が増大した。尖閣も先島諸島の住民にも知られるようになって、いろんな地元呼称で呼ばれるようになった。古い呼称があるから先島住民が尖閣と行き来していたなどと考えるのは間違いで、伝承として伝えられるものも、実はそう古くはないのだ。

琉球が海洋王国であったことは無いし、尖閣を知ったこともなかったのである。尖閣を琉球人が熟知していたなどと言う事はありえない。

-->尖閣関連を全部読む

しかし、そうではなく実は琉球は農業国家だったのである。こういった小さな島は、火山島であることが多く、急峻な山地に覆われているのが常である。ところが琉球は平地が多くあり、農耕ができた。長らく未開の地として残った台湾などと決定的に違うところだ。これこそが琉球を小さいながらも王国として成り立たせた要因だったのである。古来、文明ないし国家の発生は、必ず農耕と共にあった。古代国家の成立には農耕が絶対条件だったのである。

確かに琉球は古くから諸外国とのつながりがあった。随書にも琉球が出てくるし、元史にも1291年の楊祥の訪琉が書いてある。宋の商人は東アジア全域に進出して琉球にも足跡を残している。しかし、それは主として外来者のものであった。砂鉄がなく金属文化に出遅れた琉球は、実に10世紀にまで石器時代が続いていたのだ。海洋国家たるべき船舶技術や航海術は未発達のままだった。

もちろん、琉球は海に囲まれていたから独自の船はあった。サバニと呼ばれる刳り舟がそれだ。船体は細身で軽快となる形状で、島を取り巻く海流に打ち勝って自由な航行ができる優れた船だ。だから琉球の浅くて穏やかな海では大いに活躍したが、全く外洋向きではない。喫水が浅く、すぐに転覆するからそのままでは帆も張れない。独自の船が、ついにサバニからそれ以上に発展することがなかったことが琉球の限界であった。琉球には砂鉄の産出がなく、鉄釘の使用で板材を使った船を作るということができなかったのは、いかんともしがたい。

それでも、サバニを二隻連結して横幅を広げて、帆を張ることは行われていた。『温州府志』によれば、1317年に宮古島からマレーシアに子安貝を持って交易しようとして遭難した人たちがいた。舵すらない船で外洋に出ての漂着を驚かれている。大冒険をいとわなければ遠出も可能ではあった。この他にも記録は残っているが、こんな船では輸送量も知れているから、これを持って、交易で栄えた海洋国家というわけには行かない。

中国との正規の外交関係が始まる前からあった小規模な交易は、島伝いで与那国島から台湾そして大陸といった航路だっただろう。日中の沿岸航法が計器のない時代の基本だ。何日でも日待ちをして、気象条件の良い時を狙って一気に次の陸地まで渡る。そしてまた日待ちをする。これの繰り返しだ。この航路は、短くはあるが、海流が強く、実際にはなかなかの困難がともなったはずだ。大陸との行き来は細々としたものだったし、本島と宮古八重山の間も、ほとんど連絡がなかったようだ。宮古八重山には独自の政権があり、長く琉球王朝の支配は及んでいなかった。

琉球の状況が大きく変わったのは明が冊封体制を海外に広め出してからだ。明では造船も航海術も大きく発展していた。1405年には鄭和が、永楽帝の命により、文献を割り引いて考えても、5000トン級の大船を含む100艘以上もの船団で、インド、アフリカにまで出かけて航路を開発している。明の海洋技術はヨーロッパを凌駕するものであったと言える。

1372年、洪武帝が楊載を琉球に派遣して招諭、つまり朝貢国に勧誘したことで朝貢が始まった。まだ琉球の政権は三山に分裂していたが、各国が競って明に朝貢するようになった。記録にある朝貢回数としてはこの時期が一番多い。わずかな貢物を持って行けば、臣下の礼を取る代わりに、多大な下賜品をもらえるのだから朝貢は非常に分の良い交易だったのである。しかし、小さな船では交易量は知れている。直線航路は無理だから与那国台湾を経由する島伝いの航路だっただろう。

明は琉球との交易を必要としていた。元を駆逐して成立した王朝であるが、蒙古馬の供給地帯は北元が支配していたので琉球馬は貴重だった。中国には火山がなく、火薬原料が得にくいのだが、琉球には唯一ではあるが硫黄鳥島の火山があって硫黄を供給することができた。琉球各国が貢物として持って来るだけでは足りず、李浩を派遣して40匹の馬と5000斤の硫黄を持ち帰らせたりしている。

琉球で一応の船が使われるようになったのは、明から船の下賜が始まってからだ。琉球に船がなかったから明が下賜した。航海ができる人材もなかったので、明が後に久米36姓と呼ばれる人たちを派遣した。無償で船も人も提供するという破格の扱いだが、それだけ明が馬や硫黄を必要としていたということだ。

冊封船の航路は、南の島伝いではなく尖閣を通り抜ける無寄港直線ルートだ。天測航法や逆風帆走が出来てはじめて可能なものだ。明が提供した船と技術者で直行航路が取れるようになり、朝貢も本格的になったが、航海は全て明の丸抱えだったわけである。これを受け継いで消化するだけの経済的文化的基盤が琉球にはまだまだ不足していた。中国人技術者への依存は後代までも続けられることになってしまった。

これらの中国人技術者はいわゆる帰化人ではない。久米村で独自の集団を形成し、中国語での生活を続け、琉球王府からは独立性を保っていた。王府は久米村の統括者の任免権を持っておらず、久米村人は琉球王の家臣ではなかった。記録によれば年取って船の職務を辞するときには明皇帝の許可が必要だったのであるからむしろ明国の出張所であったと言った方がいいかもしれない。

琉球としても朝貢の利益は大きかった。鉄の入手は、農業発展に絶大な威力を発揮し、琉球統一につながった。古謡には鉄製農具の話がよく出てくる。琉球でもまったく造船技術の発達がなかったわけではなく、鉄釘で板材による小船も可能になり、宮古八重山も傘下におさめた。1500年にアカハチを制圧するために48艘3000人で出撃した記録があるから60人程度の船で朝貢船よりけた違いに小さいものではあった。

大型船は派遣中国人たちが握っており、こういった遠征には使われなかったことがわかる。中国人たちは琉球の内戦からは距離を置き、むしろ余った輸送力をシャム、マラッカなどへの交易に振り向けた。南方交易は中国人の手によるものであったし、交易物はそのまま明への貢物となったから、琉球王朝の収益にはつながらなかった。 尚真王の時代に海洋王国の隆盛を迎えたなどと言われるが、「球陽」にある 尚真王の事績は「又三府及び三十六島をして重ねて経界を正し、税を定め貢を納れしむ。」と言うだけで交易は一言も出てこない。農業国としての発展を追求しただけだったのである。

この時代の琉球を「中継貿易で栄えた」とする説は実体がない。琉球には大きな産物がなかったから、通常の意味での交易も実はなり立たない。朝貢は交易ではなく、わずかばかりの貢物で明から多大な下楊品をもらう一方的なものだったのだ。琉球王朝は朝貢で明に寄生してなり立っていたようなものだ。南方や日本との交易は、明の皇帝への貢物を買い付けるためのものであったと考えるしかない。

明との行き来は270回に対して日本との交易は15回である。南方への回数も多くない。とても中継貿易と言えるものではないことがわかるだろう。明からの下賜品である鉄器や陶磁器の大部分は琉球で使われ、南方や日本との交易に使われたのはごく一部でしかないことは、物流量からして明らかである。中継貿易論者の議論は、日本や南方との交易があったことだけを根拠にしており、物流と言う視点が欠落している。

三山統一から30年くらいの間はかなり意欲的な南方交易が行われた。これは朝貢特権によるものだ。明は海禁政策により、民間の自由貿易を禁止したので、朝貢による貿易が特権となった。特権を利用した交易だから王府が行うだけで終わり、民間の貿易産業はついに生まれなかった。あるいは、派遣中国人たちが、琉球の特権を隠れ蓑にして南方交易をおこなっていただけとも言える。航路は福州から南方に向けて出かけるものだ。帰りも福州にもどり、物産は明に献上してしまうので那覇への持ち帰りは少なかった。だから、沖縄の遺跡からは南方産物が少ししかでてこない。

馬の飼育は、広い土地があるのだからもちろん明でもできる。政権が安定してくると火薬の需要も少ない。明にとっての琉球の価値は下がって行く。財政が厳しくなったこともあって、朝貢による大盤振舞いは2年1貢とかに制限され、さらに1450年頃からは、船の無償支給もなくなり、琉球は福州で船を買わなくてはならなくなった。独自に外洋船の建造が出来なかったから、交易は大きな出費がともなうものとなっていった。

その後マラッカにはポルトガルなども進出して来たから、交易範囲が広がったことになるはずだが、琉球の交易は逆に衰退していく。ポルトガル人が琉球に替わって交易を担ったからだという説明はおかしい。ポルトガルが日本に南方物産を大量に運んだ事実はない。琉球王からマラッカやシャムへの書簡を見てもわかるように、明の権威をちらつかせて安く仕入れられることで琉球の交易はなり立っていたのだが、ポルトガル人が相手ではそれが通用しない。だからポルトガルとの交易はなかったのである。

海禁政策が緩み、日本の商人も進出してきたとなると、琉球の交易特権も薄れる。朝鮮・日本との交易は日本船が行うし、南方へは明が直接出かける。航海技術に劣る琉球の出る幕はない。もともと中継貿易などと言うのは妄想に過ぎないのだ。歴代宝案は1607年の記事で「計今陸拾多年毫無利入日鑠月銷貧而若洗况又地窄人希賦税所入略償所出如斬匱窘」と書いている。60年このかた、交易は全く利益が上がっておらず財政は困窮しているということだ。

国内的には、ますます農業国となって行き、先島諸島では人頭税制度で、15歳以上の全員に米や粟の物納を課して農業を強制した。だから専業漁民も存在しなかったはずだ。古くから琉球の漁民が、尖閣まで出かけていたなどと言うことはあり得ない。

そもそも八重山にはサバニ以上の船がなかった。琉球本島との間を「官船」が行き来していたが、これは役人だけが使うものである。一番近い八重山からでも150kmある。手漕ぎボートで150kmは無理だ。日のあるうちに行って帰れる範囲だとすれば鼓動範囲は30kmがいいところだ。

1534年に陳侃が冊封使として琉球に来たころが、南方貿易の最後で、これ以降は、久米村人も琉球化してしまい、中国語も話せなくなったし、航海術も失われていった。このことは中山王尚寧が1607年の書簡で嘆いていることからもわかる。明国の海洋技術は高度すぎて、琉球では消化し切れなかったのである。1550年頃には「字号船」と言われる下賜船レベルの大型船の購入もなくなり、1570年が最後のシャム派遣になっている。陳侃は渡航に琉球からの援助があったことを述べているが、これは、まだ健在であった派遣中国人によるものである。冊封使は琉球人が運んだなどというのはトンデモないことだ。

日本が鎖国政策を取ってからは、朝貢が薩摩による密貿易の隠れ蓑になった。しかし、それも10年1貢などと定められて、限定された規模のものになってしまった。朝貢は、わずかな貢物に対する大盤振る舞いの下賜だったのだから、明の財政が厳しくなると当然制限がが厳しくなる。

16世紀後半には、薩摩が琉球を支配し出し、1609年には武力で制圧してしまった。明・清への朝貢は続けられたが、薩摩の指示によるものだった。船は、福州での買い付けの資金も不足するようになって、土船とか本国小船と呼ばれるような、規模の小さなものを琉球で作るようになっていった。これは、薩摩が指導して作り、和船の影響を受けたものであり、中国船に劣る。逆に薩摩通いの船は虚勢を張って、楷船などと呼ばれ、福州から購入したり、軍船の中古を譲り受けたりしたものだった。この負担は、薩摩からの借金となり、琉球は絶えず借金の取立てに苦しむことになったし、人々には過酷な重税が課せられた。琉球に寄港したペリーは先島島民を世界でもまれなほどの貧しい人々と観察している。

この頃の琉球にとって、朝貢は、もはや利益のあるものではなく、負担となっていたが、薩摩の指示で続けざるを得なかった。薩摩への献上品には南方物産も含まれているが、正規の交易はないから、中国経由あるいは、倭寇との闇取引によるものだっただろう。

明治になって、日本が琉球を領土としたときにも、琉球に大きな船はなかったし、船舶技術に見るべきものもなかった。日本でも、明治10年代になって、和船から洋船への転換が始まり、海上交通が飛躍的に盛んとなった。琉球でも、本土資本が進出し、定期航路が出来たりしたが、1893年ですら宮古島と那覇の便船が月に一回の程度であった。古賀辰四郎や伊沢矢喜太といった尖閣に関心を持つ人たちが現れたが、これはすべて本土からの來島者だった。

先島諸島では、明治になっても人頭税で農業が強制されていたのだが、沖縄本島の漁民が進出するようになった。進出漁民の間で尖閣が漁場として認識されるようになったのは、明治20年代も半ばを過ぎてからのことである。日清戦争直前の1893年には尖閣で巨額の漁利を得たといった雑誌記事が見られる。黄尾礁をクバシマなどと呼んだりするようになったのもこの頃からだろう。しかし、先島諸島住民に尖閣は全く知られておらず、明治27年に尖閣領有の根拠を求めて調査をした時にも「該島に関する旧記書類および我邦に属せし証左の明文 又は口碑の伝説等もこれ無し」という状態だった。

日清戦争後になって動力船が一般に活用されるようになると、古賀辰四郎の尖閣での操業などが始まり、人頭税制度がなくなることで飛躍的に先島諸島住民の漁業参加が増大した。尖閣も先島諸島の住民にも知られるようになって、いろんな地元呼称で呼ばれるようになった。古い呼称があるから先島住民が尖閣と行き来していたなどと考えるのは間違いで、伝承として伝えられるものも、実はそう古くはないのだ。

琉球が海洋王国であったことは無いし、尖閣を知ったこともなかったのである。尖閣を琉球人が熟知していたなどと言う事はありえない。

「尖閣は無主の地」論の困難 [尖閣]

琉球と中国の国境については古い資料がそろっている。明朝の『使琉球録』には、「11日の夕、古米山を見る。すなわち琉球に属する者なり」「夷人舟に鼓舞し、家に達するを喜ぶ」とあり、国境が赤尾嶼と久米島の間にあったことが記されれている。『中山傳信録』には「姑米山は琉球西南方界上の鎮山なり」と書いてあり、同じ場所を国境としている。『重修使琉球録』も、「赤嶼に至る、赤嶼は琉球地方を界する山なり、あと1日の風で久米山に至るべし」と、やはり赤尾嶼と久米島の間を境界としている。これだけはっきり資料が揃うと、この事実は否定のしようがない。

だから琉球の範囲が久米島までであることには異論がない。しかし、久米島から西については、中国領とすることに異論が唱えられている。中国領であるという明文はないので、これは琉球と「無主の地」の境界に過ぎないという説も可能だ。しかし「琉球地方を界する」といった場合、何から界するかが意識されており、それは当然中国と考えるのが普通だ。「無主の地から琉球地方を界する」では迫力がなさすぎる。それぞれの派遣報告にも琉球領に入った時に感慨はあるのだが、中国領から「無主の地」に出るときの感慨は書かれていない。「無主の地」と言う存在には疑念がもたれる。

もし「無主の地」である場合、必ず中国と「無主の地」の境界もなければならない。2つ目の境界がなければ、赤尾嶼までずっと中国領になる。尖閣が日本領であると主張する人たちは、冊封使の正規の報告には全く見られないので仕方なく、他の文献で2つ目の国境がどこにあるかを示す努力をしているように思われる。しかし、これがなかなかはっきりしない。現在の所、次のような論拠が示されている。この3つの説は、互いに他の文献を否定することになり矛盾する。例えば①は②や③の島さえ中国領ではないとするし、②,③を主張した場合、当然この重要な島の存在を書いてない「大明一統志」は出鱈目な書物であることになる。

①「大明一統志」による大陸沿岸説

「大明一統志」は明の各地をリストして川や山、産物、などを書いた地理書なのだが、これには尖閣が書いてない。これが尖閣が中国領でなかった証拠だと言う。尖閣だけでなく、他の島も書いてないのだが、この解釈として、中国では大陸から一歩外に出れば領土でなく、大陸の海岸線が「無主の地」との境界だったと言うことを主張する。これだと、出航の感慨と中国の領土から離れる感慨が重なるから、冊封使の記録に現れなくとも当然で都合がよい。しかしながら、実際には島を記述して中国領であることを明確に書いた文献もあるので、「書いてない」と「領土でない」は一致しない。②や③の文献そのものが「書いてないから領土でない」を否定することになる。「島」という項目を作らないのは「大明一統志」の特異な記述方法だと言うしかない。そのくせ高い山のある島については、「山」の項目で出てきたりもするから本の内部ですら矛盾している。そもそも、砂浜を一歩踏み出せば外国などと言うのは、常識はずれの珍論でしかない。

②『皇明実録』による東引島説

皇明実録は明時代の記録であるが、その内の「神宗顕皇帝実録」巻之五百六十に日本人明石道友を取り調べた記録がある。明石道友は1616年に台湾制覇の試みに参加して13隻の船で出発したが難破し、一隻の軍船が東湧島(東引島)にたどりついた。東湧島には強力な守備隊はおらず一時的に日本が占拠する形になった。漁民に紛れて隠れていた董伯起という役人を日本に拉致して帰ったのだから、この島には漁民や役人もいて、明が実効支配していたことが確実だ。「大明一統志」に載っていない島は、実効支配のなかった島だと言う議論にとって、これほど具合の悪い文献はない。

翌1616年、長崎代官の村山等安は遠征の生き残りである明石道友に捕虜の董伯起を返還して交易を求める任務を与えた。明石道友は福建省黄岐に至って取り調べを受けることになったのだ。取り調べを行った海道副使韓仲雍が述べた言葉に、

というのがあり、「南は台山(現・台山列島)、?山(現・四?列島)、東湧(現・東引島)、烏?(現・烏?嶼)、彭湖(現・台湾の澎湖諸島)が皆我が関門であり、その内側に侵入を許さない。それ以外の大海は華人も夷人も共にするところだ」と読める。

これを持って東引島までが中国領であるとするのだが、ここで述べていることは海であり、領土の話ではない。これらの島を「関門」として、東引島から内側は、海に立ち入ることも許さないと言うのが明の国策だった。現代で言う大陸の領海ということになる。しかしそのほかの大海については航行自由であるとしている。注目すべきは航行自由かどうかは、明が決めることだとしている点だ。大海も明の支配下であることを誇示しているのだ。

尖閣が領土であっても、距離は300㎞もあり、その間の海まで全部外国船は航行禁止というわけには行かないのは当然の話だ。この文脈は尖閣近辺も含めて大海の航行は自由であるとしているが、海の規制を述べただけで、島の所属にはかかわらず、したがって中国と無主の「地」の境界をし示したものではあり得ない。

③「観海集」(汪楫)による馬粗島説

冊封使汪楫は詩人でもあり、詩集も書いている。彼の詩集に「東沙山(とうささん)を過ぐれば,

これ●山(びんざん)の尽くるところなり」とある。これを根拠に馬粗島が境界とするものだ。(びん)と言うのは昔、福州あたりに住んでいた(びん人)と呼ばれる人たちの地区だ。一時は福建全体に勢力を持ったが漢人に制圧された。

ここで、わざわざ古語である(びん山)を使っているのは詩的表現であり、福建の大海に入り「びん」の雰囲気をもった山々は、もう見えなくなったと言う感嘆を披露しているのだ。これが素直に詩を鑑賞する読みかたであり、福建省が尽きたわけでも国境を越えたという意味でももちろんない。

逆に汪楫は、自身が書いた「使琉球雑録」で久米島と赤尾嶼の間にある境界を認め、さらに「中外の界」であるとする船乗りたちの祭りを紹介している。素直に読めば中国と外夷との界であり、尖閣までは中国領であるという認識だったことがわかる。

詩的表現だから読み方にはある程度の自由度がある。この自由度を使って、尖閣日本領論者はあくまでもこれが境界を示すと言い張るだろうが、①と違って、10以上もある冊封使文献にただの一度も出てこない現実からは逃れられず、ここに境界があったと言うことが一般的認識でなかったことは否めようがない。

結果的に、どの説をとっても、無主の地であるなどと言うことは立証できない。無理な立論である。

-->尖閣関連を全部読む

だから琉球の範囲が久米島までであることには異論がない。しかし、久米島から西については、中国領とすることに異論が唱えられている。中国領であるという明文はないので、これは琉球と「無主の地」の境界に過ぎないという説も可能だ。しかし「琉球地方を界する」といった場合、何から界するかが意識されており、それは当然中国と考えるのが普通だ。「無主の地から琉球地方を界する」では迫力がなさすぎる。それぞれの派遣報告にも琉球領に入った時に感慨はあるのだが、中国領から「無主の地」に出るときの感慨は書かれていない。「無主の地」と言う存在には疑念がもたれる。

もし「無主の地」である場合、必ず中国と「無主の地」の境界もなければならない。2つ目の境界がなければ、赤尾嶼までずっと中国領になる。尖閣が日本領であると主張する人たちは、冊封使の正規の報告には全く見られないので仕方なく、他の文献で2つ目の国境がどこにあるかを示す努力をしているように思われる。しかし、これがなかなかはっきりしない。現在の所、次のような論拠が示されている。この3つの説は、互いに他の文献を否定することになり矛盾する。例えば①は②や③の島さえ中国領ではないとするし、②,③を主張した場合、当然この重要な島の存在を書いてない「大明一統志」は出鱈目な書物であることになる。

①「大明一統志」による大陸沿岸説

「大明一統志」は明の各地をリストして川や山、産物、などを書いた地理書なのだが、これには尖閣が書いてない。これが尖閣が中国領でなかった証拠だと言う。尖閣だけでなく、他の島も書いてないのだが、この解釈として、中国では大陸から一歩外に出れば領土でなく、大陸の海岸線が「無主の地」との境界だったと言うことを主張する。これだと、出航の感慨と中国の領土から離れる感慨が重なるから、冊封使の記録に現れなくとも当然で都合がよい。しかしながら、実際には島を記述して中国領であることを明確に書いた文献もあるので、「書いてない」と「領土でない」は一致しない。②や③の文献そのものが「書いてないから領土でない」を否定することになる。「島」という項目を作らないのは「大明一統志」の特異な記述方法だと言うしかない。そのくせ高い山のある島については、「山」の項目で出てきたりもするから本の内部ですら矛盾している。そもそも、砂浜を一歩踏み出せば外国などと言うのは、常識はずれの珍論でしかない。

②『皇明実録』による東引島説

皇明実録は明時代の記録であるが、その内の「神宗顕皇帝実録」巻之五百六十に日本人明石道友を取り調べた記録がある。明石道友は1616年に台湾制覇の試みに参加して13隻の船で出発したが難破し、一隻の軍船が東湧島(東引島)にたどりついた。東湧島には強力な守備隊はおらず一時的に日本が占拠する形になった。漁民に紛れて隠れていた董伯起という役人を日本に拉致して帰ったのだから、この島には漁民や役人もいて、明が実効支配していたことが確実だ。「大明一統志」に載っていない島は、実効支配のなかった島だと言う議論にとって、これほど具合の悪い文献はない。

翌1616年、長崎代官の村山等安は遠征の生き残りである明石道友に捕虜の董伯起を返還して交易を求める任務を与えた。明石道友は福建省黄岐に至って取り調べを受けることになったのだ。取り調べを行った海道副使韓仲雍が述べた言葉に、

というのがあり、「南は台山(現・台山列島)、?山(現・四?列島)、東湧(現・東引島)、烏?(現・烏?嶼)、彭湖(現・台湾の澎湖諸島)が皆我が関門であり、その内側に侵入を許さない。それ以外の大海は華人も夷人も共にするところだ」と読める。

これを持って東引島までが中国領であるとするのだが、ここで述べていることは海であり、領土の話ではない。これらの島を「関門」として、東引島から内側は、海に立ち入ることも許さないと言うのが明の国策だった。現代で言う大陸の領海ということになる。しかしそのほかの大海については航行自由であるとしている。注目すべきは航行自由かどうかは、明が決めることだとしている点だ。大海も明の支配下であることを誇示しているのだ。

尖閣が領土であっても、距離は300㎞もあり、その間の海まで全部外国船は航行禁止というわけには行かないのは当然の話だ。この文脈は尖閣近辺も含めて大海の航行は自由であるとしているが、海の規制を述べただけで、島の所属にはかかわらず、したがって中国と無主の「地」の境界をし示したものではあり得ない。

③「観海集」(汪楫)による馬粗島説

冊封使汪楫は詩人でもあり、詩集も書いている。彼の詩集に「東沙山(とうささん)を過ぐれば,

これ●山(びんざん)の尽くるところなり」とある。これを根拠に馬粗島が境界とするものだ。(びん)と言うのは昔、福州あたりに住んでいた(びん人)と呼ばれる人たちの地区だ。一時は福建全体に勢力を持ったが漢人に制圧された。

ここで、わざわざ古語である(びん山)を使っているのは詩的表現であり、福建の大海に入り「びん」の雰囲気をもった山々は、もう見えなくなったと言う感嘆を披露しているのだ。これが素直に詩を鑑賞する読みかたであり、福建省が尽きたわけでも国境を越えたという意味でももちろんない。

逆に汪楫は、自身が書いた「使琉球雑録」で久米島と赤尾嶼の間にある境界を認め、さらに「中外の界」であるとする船乗りたちの祭りを紹介している。素直に読めば中国と外夷との界であり、尖閣までは中国領であるという認識だったことがわかる。

詩的表現だから読み方にはある程度の自由度がある。この自由度を使って、尖閣日本領論者はあくまでもこれが境界を示すと言い張るだろうが、①と違って、10以上もある冊封使文献にただの一度も出てこない現実からは逃れられず、ここに境界があったと言うことが一般的認識でなかったことは否めようがない。

結果的に、どの説をとっても、無主の地であるなどと言うことは立証できない。無理な立論である。